Nuevas Estrategias del Imperio Romano del Siglo III

Parte I || Parte II

Fuerza de Ataque de Caballería

Durante mucho tiempo se ha creído que Galieno (reinó del 260 al 268), hijo de Valeriano, creó una nueva y poderosa fuerza de caballería, móvil e independiente, que presagiaba los ejércitos de campaña dominados por la caballería del siglo IV. La nueva unidad de caballería se denominó equites dálmatas y se reclutó en la provincia de Dalmacia (situada a lo largo de la costa adriática) alrededor del año 255. Tras combatir en Germania, se estableció en Mediolanum (la actual Milán), desde donde pudo contribuir a la defensa de la llanura del norte de Italia ante una invasión de alamanes o (más probablemente) pretendientes al trono.Con pocos relatos históricos fiables de este período, la evidencia debe obtenerse de otras fuentes fragmentarias. La teoría de que la unidad de caballería de Galieno formó el primer ejército de campaña móvil de Roma fue creada por el eminente erudito Emil Ritterling en 1903, con la ayuda del numismático alemán Andreas Alföldi. Aunque en su día fue ampliamente aceptada, esta teoría ha sido duramente criticada desde entonces.6 Lo más probable es que los equites dálmatas, así como dos unidades de jabalinistas moros montados (los equites mauri) y arqueros a caballo osrhoene, sirvieran simplemente como fuerzas de caballería de apoyo. Hay poca evidencia de que fueran independientes o de que disfrutaran del mando de un general de alto rango; actuaban, como siempre lo había hecho la caballería, como una poderosa fuerza de escaramuza. Su creación demuestra que la caballería se utilizaba en mayor número, pero no que fuera independiente. La caballería tuvo mayor éxito operando en conjunto con la infantería y, como escaramuzadores con armadura ligera, no pudieron librar batallas campales como las que la caballería pesada del siglo IV libraría posteriormente en las batallas de Adrianópolis, Crisópolis y Campo Ardiense. La caballería del siglo IV se centraba en catafractos fuertemente blindados capaces de realizar ataques de choque; nada parecido existía en número durante el siglo III.

La naturaleza de las amenazas a la seguridad romana a lo largo del siglo III exigió el desarrollo de las fuerzas de caballería disponibles. Galieno amplió su caballería y la organizó en nuevas unidades de equites, encargadas de averiguar el paradero del enemigo y dirigirlo hacia el frente del ejército imperial principal. Estas formaciones de equites eran de amplio alcance y gozaban de la libertad de una fuerza de seguridad extendida, pero no constituían nada parecido a un ejército de campaña del siglo IV. Sin embargo, su existencia ilustra los problemas estratégicos a los que se enfrentaban los emperadores de la época. Las amenazas surgían continuamente en todas las fronteras principales con una frecuencia cada vez mayor. Las guerras e incursiones se solapaban tanto que las legiones se debilitaban, apuntaladas por vexilaciones, incapaces de trasladarse a otra zona peligrosa por temor a dejar sus propias fronteras indefensas.

La Amenaza

A partir del año 226, el reino de Persia se convirtió en una gran espina para Roma, sembrando muerte y destrucción en las provincias orientales a una escala sin precedentes. Mientras tanto, la renovada presión de las tribus germanas del otro lado del Rin amenazaba la seguridad de la propia ciudad de Roma. El siglo III se estaba convirtiendo en una época turbulenta de crisis fronterizas y luchas internas… y a las disputas se unirían los revolucionarios, el nuevo pueblo que emergía de Rusia: los godos.Si bien las razones de los ataques a las fronteras son complejas (y escapan al alcance de este libro), no cabe duda de que la propia Roma fue, en cierta medida, responsable de su intensidad. Ctesifonte, la capital parta, había sido saqueada dos veces en la segunda mitad del siglo II. El prestigio militar y la capacidad de combate de los partos se habían visto gravemente afectados, lo que contribuyó a crear la situación ideal en el país para el «cambio de régimen» iraní.

A lo largo de la frontera del Rin, Roma había buscado mantener la paz durante siglos mediante la disensión tribal y el ascenso de jefes clientes. Tras las Guerras Marcomanas, estas tribus más pequeñas habían comenzado a cooperar, encontrando una nueva fuerza y poder de negociación al aliarse, en lugar de dividirse, como hubiera deseado Roma. Era evidente que en cuanto algunas tribus entraran en confederaciones mutuas, las restantes se apresurarían a hacer lo mismo. Tribus familiares a los emperadores anteriores, como los queruscos, por ejemplo, se integraron en estas nuevas confederaciones: los francos, los alamanes, los sajones y los burgundios. A lo largo del Danubio se estaban creando alianzas tribales igualmente poderosas. Fue la intensidad y duración de los contraataques de Roma durante las Guerras Marcomanas lo que obligó a las tribus a reaccionar de esta manera.

Los persas

El día treinta del mes de Xandikus del año 239, los persas nos atacaron.

Grafito de una casa en Dura Europus.

Partia había resistido y prosperado durante el largo auge de Roma. Herederos del antiguo Imperio persa de Darío, Jerjes y Alejandro Magno, los Partos fueron una tribu de nómadas esteparios que cruzaron a Irán desde el desierto de Kara Kum. La sociedad gobernada por la élite parta (la dinastía arsácida) era de naturaleza feudal: los jefes defendían pequeñas regiones y debían lealtad a los nobles provinciales, quienes a su vez dependían del rey. Todos estos nobles luchaban a caballo durante la guerra; los más ricos como catafractos, soldados de caballería fuertemente armados que luchaban con largas lanzas, hachas y espadas, y montaban caballos completamente blindados. Los nobles más pobres luchaban como arqueros a caballo, una clase soberbia de guerreros, rápidos, capaces de luchar a distancia y difíciles de dominar para las legiones romanas. La caballería definió el método parto (y posteriormente persa) de librar la guerra. Al no contar con un ejército profesional a tiempo completo, las campañas militares implicaban la movilización de nobles locales que traían consigo sus propios séquitos, levas campesinas y fuerzas mercenarias de hombres de las montañas y nómadas del desierto. De vez en cuando, estos nobles entraban en guerra entre sí, y la guerra civil dividía el sistema feudal, tal como ocurrió durante el reinado de Caracalla.

Los antiguos persas, que antaño habían gobernado la meseta iraní y sus alrededores, recuperaron el control de la región tras la victoria de Ardashir sobre el rey parto. Esta nueva dinastía, la sasánida, continuaría desafiando a Roma en el este durante cuatro siglos más. Tras el cambio dinástico, se produciría la restauración del poder de las familias nobles persas y una renovación de los antiguos valores, la religión y el arte persas. Instituciones como la unidad de guerreros de élite, los Inmortales, resurgieron. En la guerra, los persas heredaron el sistema feudal parto y su dependencia de la caballería como principal fuerza de ataque. Se insinúa la existencia de un cuerpo militar profesional y hábil, ya que el ejército persa comienza a asediar ciudades enemigas, algo que los partos jamás podrían intentar.

La mayor preocupación de Roma era la nueva agresividad de Persia. La dinastía arsácida de los partos se había conformado con mantener el statu quo, defendiéndose de los ataques romanos cuando era necesario y atacando en represalia. La nueva dinastía sasánida tenía en mente restaurar el Imperio persa a su antigua gloria, lo que implicaba arrasar las provincias orientales de Roma para reemplazarlas con satrapías persas.

(Ardashir) se convirtió en una fuente de temor para nosotros, pues acampó con un gran ejército no solo contra Mesopotamia, sino también contra Siria, y se jactaba de recuperar todo lo que los antiguos persas habían dominado hasta el mar de Grecia.

Los germanos

«(Un germano) considera negligente y negligente ganar con sudor lo que puede comprar con sangre».

Tácito, Germania 14

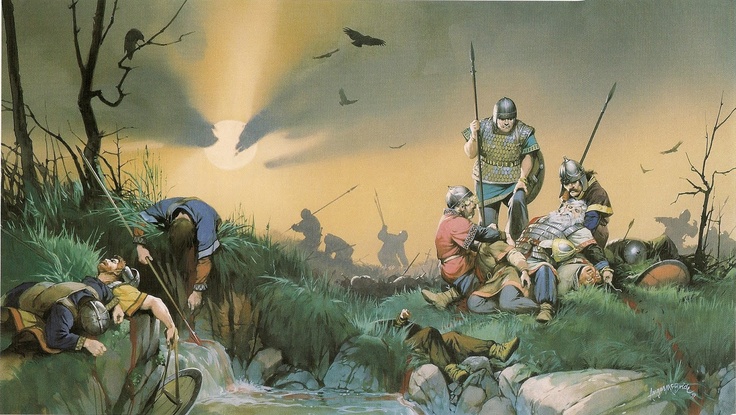

Las tribus germanas ocupaban las tierras al otro lado del río Rin, tierras pantanosas y bosques inexplorados. Para los romanos, Germania representaba una región inconquistable. Hubo intentos, por supuesto; el emperador Augusto quiso ampliar la frontera, desde el río Rin hasta el Elba. Sus generales declararon la guerra a los germanos, obligando a las fuerzas romanas a adentrarse en los oscuros bosques hasta que en el año 9 d. C. tres legiones fueron destruidas en el bosque de Teutoburgo. Fue un desastre militar del que la moral romana nunca se recuperó. La frontera se replegó hasta el Rin y (más al este) hasta el Danubio, y allí permaneció. Incursiones, expediciones punitivas y fuertes avanzados impulsaron el poder romano a esta región salvaje, pero siempre permaneció «más allá de la frontera».

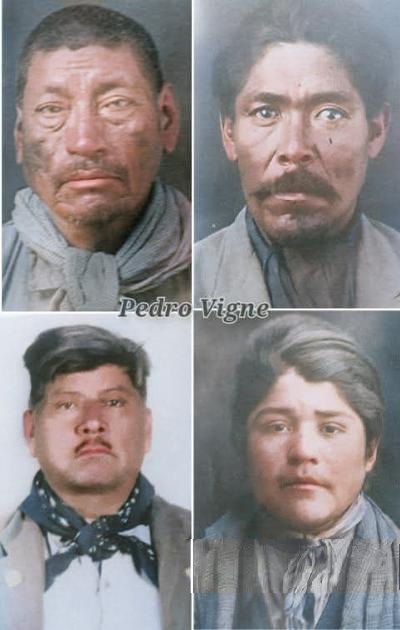

El físico y el espíritu marcial germano impresionaban y atemorizaban a los romanos. Eran un pueblo tribal, leal a un jefe local que lideraba a sus guerreros en la batalla para traer gloria, riqueza y seguridad a su tribu. Su posición estaba sujeta a cambios; la asamblea tribal de ancianos (la cosa) siempre podía nombrar un nuevo líder, por lo que los jefes se mantenían en el poder si conseguían el éxito en la guerra y la lealtad de sus guerreros. Estos jefes o reyes se acostumbraron a aliarse, ya que las grandes confederaciones podían alcanzar más de una tribu por sí sola. Estas supertribus fueron la causa de las Guerras Marcomanas que tanto amenazaron al imperio en la década de 170. A lo largo del siglo III, tribus germanas como los francos, alamanes, jutunos, marcomanos, cuados, suevos, burgundios, chatos y otros estaban listos para lanzarse contra las defensas romanas. Dos factores impulsaron a las tribus a avanzar: el primero, el botín y el prestigio que un rey obtenía al saquear territorio romano; el segundo, la incesante presión sobre las tierras tribales ejercida por tribus más al este. La mayor amenaza de las tribus germanas era su incesante agresión. Año tras año atacaban la frontera romana, empujadas hacia las defensas por las repercusiones, como bolas de billar, causadas por los movimientos de los nómadas lejanos en la estepa asiática.

En batalla, el guerrero germano de élite era un espadachín, protegido por un escudo, pero con poca o ninguna armadura. Los guerreros germanos, más pobres, estaban igualmente desprotegidos, pero portaban lanzas, jabalinas, hachas o arcos. Las camisas de malla y cascos estaban ciertamente disponibles para los miembros de la nobleza montada. A partir del siglo II, las tribus usaron cada vez más espadas romanas, y se ha encontrado un número significativo en depósitos rituales de pantanos, como los de Vimose en Dinamarca y Thorsberg en Schleswig-Holstein, Alemania.

Los sármatas

Las Guerras Marcomanas anunciaron el comienzo de los ataques bárbaros que resultaron en las depredaciones del siglo III y la eventual caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. El término «Guerra Marcomana» es una creación moderna; quienes la combatieron la llamaron Guerra Germana y Sármata (bellum Germanicum et Sarmaticum).Los sármatas eran una federación de tribus nómadas a caballo que habían ocupado las llanuras del sur de Rusia durante varios siglos. Para el reinado de Marco Aurelio, varias subtribus, incluyendo los yazigos y los roxolanos, se habían desplazado hacia el oeste, adentrándose en Europa, y se habían asentado en el valle del bajo Danubio. Aunque habían establecido comunidades agrícolas, parece que los sármatas conservaron un estilo de vida seminómada. Amiano Marcelino escribe que «recorrían grandes distancias persiguiendo a otros o dándoles la espalda, montados en caballos veloces y obedientes y guiando a uno o a veces dos, para que al cambiar de montura se mantuviera la fuerza de sus monturas y su vigor se renovara con descansos alternos».

Desde la región del Danubio, se unieron a las tribus germanas en sus ataques a las ciudades romanas. La presión de la migración meridional de los germanos orientales (los godos) hacia la región del Mar Negro intensificó la presión sármata sobre Roma. A los éxitos sármatas se les atribuye la innovación táctica del catafracto, en el que el hombre y el caballo se cubrían completamente con una cota de malla o armadura de escamas para crear una fuerza de ataque de caballería pesada.

Una élite guerrera aristocrática (los argaragantes) gobernaba las tribus, mientras que la mayor parte del trabajo era realizado por los limigantes, con características de siervos. Las tribus eran nómadas y se desplazaban de un lugar a otro a caballo o en carros esteparios cubiertos, las kibitkas. También eran guerreras, estructuradas según relaciones de clientelismo y vasallaje, de forma muy similar a los germanos. Los poderosos caudillos podían atraer a un número considerable de seguidores, con clanes y subtribus más pequeñas deseosas de compartir la gloria y el oro. La guerra continua entre las tribus sármatas y las legiones danubianas de finales del siglo II mantuvo a ambas fuerzas en estrecho contacto de forma regular. Debido a esto, se produciría un inevitable intercambio de moda, armamento y tácticas. No solo los romanos emularían a los expertos jinetes de las tribus sármatas; los godos también aprendieron mucho de ellos.

La amenaza de los roxolanos y los yaziges provenía de su perfeccionamiento de la caballería pesada, algo relativamente nuevo en la guerra romana. Un noble guerrero sármata usaba un yelmo y una armadura (de escamas, de malla anular o de escamas cerradas) que a menudo cubría sus brazos y piernas. No solo eso, sino que su caballo estaba protegido por un casco (chamfron) con armadura similar y un trampero. Equipado con una lanza larga y pesada a dos manos, el jinete podía participar en una carga que dispersaría a la infantería ligera o la caballería. Esta fue una innovación que posteriormente sería perfeccionada por los caballeros de la Alta Edad Media.

Los Godos

Desde Escandinavia, siglos antes de la época de Septimio Severo, varias tribus de Alemania Oriental iniciaron una lenta migración hacia el sur a través de Polonia y Rusia, lo que finalmente las llevó a un conflicto con las tribus sármatas y, finalmente, con Roma. Godos y vándalos se repartirían el Imperio Romano de Occidente, pero en el siglo III se asentaron en Dacia y Tracia, en la orilla norte del río Danubio. Con mucho en común con tribus germanas como los cuados y los alamanes, los godos desplegaron espadachines y heroicos guerreros nobles en la batalla, apoyados por un ejército de agricultores de leva que portaban lanzas, jabalinas y hachas. Al igual que sus primos del Rin, los godos eran conocidos por su ferocidad en la batalla.Aunque existían muchas similitudes en el idioma, la construcción de las casas y los dioses que veneraban, las tribus godas y vándalas habían pasado muchos años en la llanura rusa codeándose con los sármatas. Ellos y algunas de las tribus germanas involucradas en las Guerras Marcomanas (como los cuados) adoptaron las costumbres y armas sármatas. Las armas decoradas con arte animal sármata se popularizaron entre los guerreros; los pomos de las espadas nómadas, algunos adornados con granates rojos, se volvieron muy apreciados.

Sin embargo, fueron las famosas habilidades ecuestres de los sármatas las que los godos adoptaron. Aunque las tribus germanas del Rin y el Danubio siempre habían utilizado la caballería, lo hacían a la usanza tradicional: un jinete sin armadura lanzando jabalinas o equipado con una lanza y un escudo, listo para abatir a la infantería que huía o para hostigar a una formación de espadachines. Las formaciones góticas, por el contrario, solían tener una mayor proporción de jinetes y, en consecuencia, eran mucho más móviles. Aun así, la economía goda era pobre en metales; pocos guerreros usaban armadura o casco, y pocos empuñaban espadas, y muchas de las espadas halladas en tumbas bárbaras diferían poco de la espada larga romana (spatha).

En el siglo III, los godos llegaron a la costa del Mar Negro y, decididos a avanzar hacia el sur, adentrándose en las ricas tierras romanas, crearon una fuerza naval improvisada de barcos requisados para iniciar una campaña de piratería en el Mar Egeo (268). Este fue un acontecimiento impactante para el ejército romano, que no había presenciado incursiones marítimas de esta escala en siglos. El Egeo sirvió como una ruta que, lamentablemente, condujo a los asaltantes a las profundidades del vulnerable corazón del Imperio romano, el Mare Nostrum («Mar Nuestro»). Estos audaces ataques, así como las incursiones de los alamanes, jutunos y marcomanos en Italia, afectaron profundamente el pensamiento estratégico de la jerarquía romana.

War History