Tiempos violentos se viven en diversos puntos del país mapuche. Es lo

que se advierte de la historia no contada de la ocupación militar

chileno-argentina. Y es que no todos los recién llegados eran de los

trigos muy limpios.

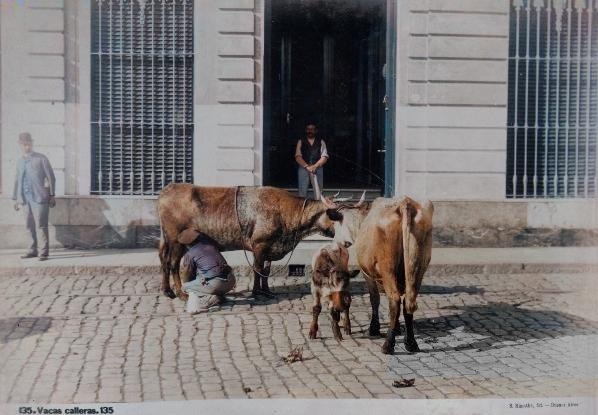

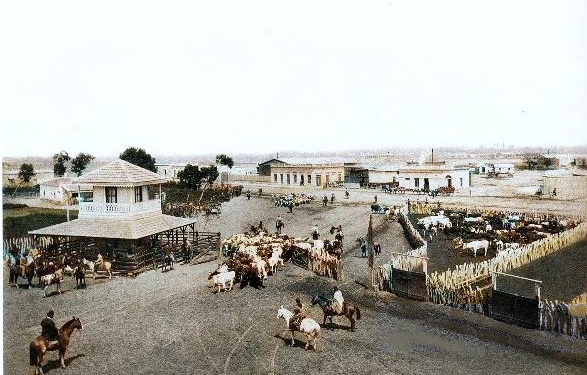

Ajustes de cuentas, crímenes y asaltos a medianoche, arreo de ganado y

asaltos a las haciendas rurales, poco que envidiar al verdadero Lejano

Oeste con sus vaqueros, alguaciles y forajidos buscados vivo o muerto.

Es la vieja Frontera Sur retratada también por el ingeniero belga

Gustave Verniory en su libro Diez años en Araucanía. 1889-1899.

“Es una costumbre que cuando los perros ladran furiosamente o se oye

un ruido sospechoso afuera, se entreabre la ventana y se descarga un par

de tiros al aire; los ladrones, si los hay, juzgan conveniente arrancar

y uno se vuelve a dormir”, relata. “La policía rural hace una guerra

sin cuartel a los bandidos. Se mata sin piedad a todos los conocidos

como malandrines”, agrega el belga.

Así retrata la Frontera el historiador Eduardo Pino:

En ese convulsionado génesis, junto al silencioso esfuerzo del

colono se levantaba frecuentemente la sombra siniestra del cuatrero,

cuya audacia temeraria tuvo en jaque a la ciudad durante casi todo el

primer medio siglo de su existencia […] Días sombríos durante los cuales

una vida humana valía muy poco y había que tener una vigorosa dosis de

valor y audacia para sobrevivir e imponerse en una tierra en que todos

querían enriquecerse (Pinto, 1969:28).

Es un escenario del cual también da cuenta la prensa local. Lo

siguiente denuncia el 9 de abril de 1890 el periódico La Voz de

Traiguén:

¡¡250 salteadores!! Tenemos datos seguros de que en el camino de

Quino merodea la inmensa cifra de doscientos cincuenta salteadores que

en pequeños escuadrones y armados de ricas armas y montados en mejores

caballos se reparten por los caminos vecinales para saltear, asesinar y

cometer cuanto crimen se les ocurre.

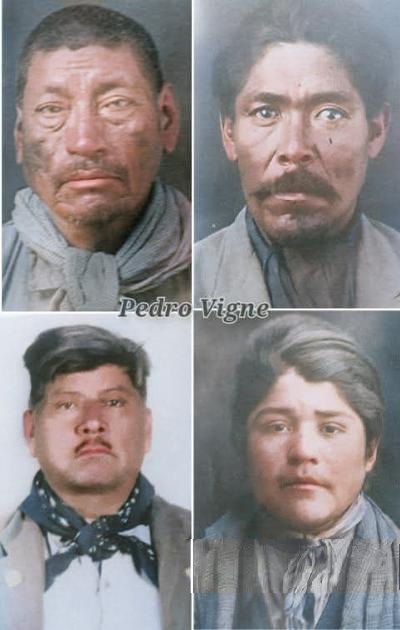

Pero, si los bravos guerreros mapuche habían sido derrotados y

confinados a las reducciones, ¿quiénes eran los protagonistas de robos,

asaltos, crímenes y transgresiones que asfixiaban a las villas y

ciudades?, se pregunta el historiador Leonardo León.

“La respuesta a esta interrogante fue elusiva a los hombres de la

época pero hoy es muy simple: fueron los mestizos fronterizos”,

responde, “los hijos ilegítimos, y hasta aquí sin historia, de la

frontera”. León aclara que no se refiere al roto chileno, más bien al

champurria, negado en su valor social cuando Chile renunció a su

herencia indígena. Pero el roto chileno es bien indefendible.

Su presencia criminal y abyecta era de larga data al norte y sur del

río Biobío: montoneros durante la Independencia, bandidos en la época de

los Pincheira, cuatreros en tiempos de la “Pacificación”, protagonistas

excluyentes de violentas entradas a Wallmapu con fines de saqueo y

pillaje. Sus fechorías fueron un constante desafío a las jefaturas

mapuche y también a sus pares chilenas.

Fueran mestizos fronterizos o rotos chilenos, estos malandras no

siempre fueron perseguidos por las autoridades. Hubo ocasiones en que

hasta se beneficiaron de sus servicios. Muchos de ellos formaron parte

de la reserva del Ejército en las campañas de Saavedra, Pinto y Urrutia

contra las parcialidades mapuche.

Enrolados a la buena o a la mala, miles de ellos poblaron los

destacamentos de la Guardia Nacional y otras fuerzas militares que

operaban en la Frontera. Son los lleulles, aquellas tropas de infame

recuerdo. No pocos eran también veteranos de la Guerra del Pacífico,

abandonados luego a su suerte por los gobiernos.

“Chile había enviado al frente de batalla a un gran número de

presidiarios enrolados bajo la promesa de concederles la libertad.

Terminada la guerra esta promesa no fue cumplida por el gobierno, y

ellos se refugiaron en la Frontera y la convirtieron en una copia

austral del salvaje oeste”, relata el historiador Gonzalo Peralta.

“Enardecidos con tamaña ingratitud, huyeron a las montañas del sur y

allí, convertidos en fieras, cometieron toda clase de depravaciones.

Fueron por largos años el azote de aquella naciente región; fueron el

terror de aquel hombre rubio, venido de lejanas tierras, a prestar el

aporte de su trabajo”, agrega por su parte el historiador Jorge Lara.

De ello da testimonio en 1885 el mayor de Ejército José Miguel

Varela, quien años antes de encabezar la Comisión Radicadora sirvió como

oficial en el Regimiento Húsares de Angol. En su primera reunión de

trabajo el coronel Gregorio Urrutia, jefe del Ejército del Sur, le

confidencia:

Además del problema de los araucanos tenemos el problema de

cientos de bandoleros, muchos de ellos licenciados del Ejército que han

venido desde el norte, que actúan con mucha fiereza y que comienzan a

matar a estos colonos, robarles lo que traen y secuestrar sus mujeres

casi del momento mismo en que desembarcan de Talcahuano e inician sus

viajes en caravanas de carretas hacia las colonias (Parvex, 2014:293).

No era una amenaza menor; esos bandoleros tenían experiencia en

crudos combates y eran diestros con las armas. En sus excursiones tierra

adentro Varela sería testigo de aquello. Y con dolor, por tratarse de

excompañeros de armas que “honrosamente” se habían comportado en las

campañas del norte peruano. No duda en culpar al Estado por

abandonarlos.

“Por esta razón yo sentía antipatía a las redadas que el Ejército

hacía contra ellos. En varias ocasiones me los topé prisioneros. Siempre

me detuve, desmonté y conversé con ellos saludándolos de mano. Aparte

de que fueran sanguinarios bandidos, yo los había conocido como bravos

soldados y así quería tratarlos”, relata.

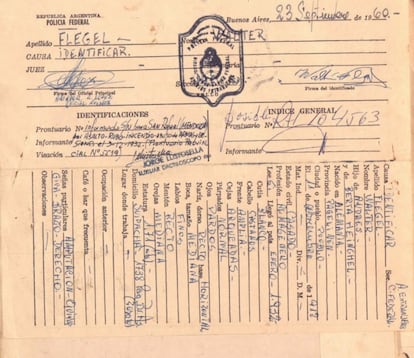

En un Wallmapu de fronteras desdibujadas, de pasos y boquetes

cordilleranos por los cuales se podía circular libremente, la

proliferación del bandolerismo afectó de igual manera a Chile y

Argentina. Los bandoleros “supieron hacer de esos pasos el refugio para

resguardar los bienes mal habidos y protegerse cuando las partidas

policiales salían en su persecución”, señala Gabriel Rafart en Ley y

bandolerismos en la Patagonia argentina, 1890-1940.

La figura del bandido “chileno” llegaría a convertirse en todo un

clásico en las provincias argentinas hacia fines del siglo XIX, ello

exacerbado por el nacionalismo rampante de la época y una hostilidad

hacia Chile apenas disimulada. “Eran voces que se amplificaban al ritmo

de las tensiones limítrofes”, subraya al respecto Rafart.

En el invierno de 1900, el director del periódico Río Neuquén

apuntaba de esta forma al protagonismo del bandido “chileno” allende Los

Andes. “Las nevadas han venido a ser como un telón en el último acto de

las tragedias; baja el telón y el drama concluye hasta otra función.

Terminó por este año el bandolerismo que ha ofrecido abundante mate-rial

a los anales del crimen: robos, saqueos, asaltos, homicidios”,

escribió.

No estaba solo en sus conjeturas. Su opinión era compartida por el

propio gobernador de Neuquén, Lisandro Olmos. Así lo expresa en su

Memoria de aquel año.

Fragmento del libro “Historia secreta mapuche”, de Pedro Cayuqueo