El libro que desclasificará el crucial apoyo chileno a Inglaterra en la guerra de Malvinas

Los periodistas chilenos Mauricio Palma y Daniel Avendaño investigan sin límites de tiempo para un texto que revelará, con documentos y relatos humanos, la colaboración militar de Chile con el Reino Unido durante el conflicto de 1982.

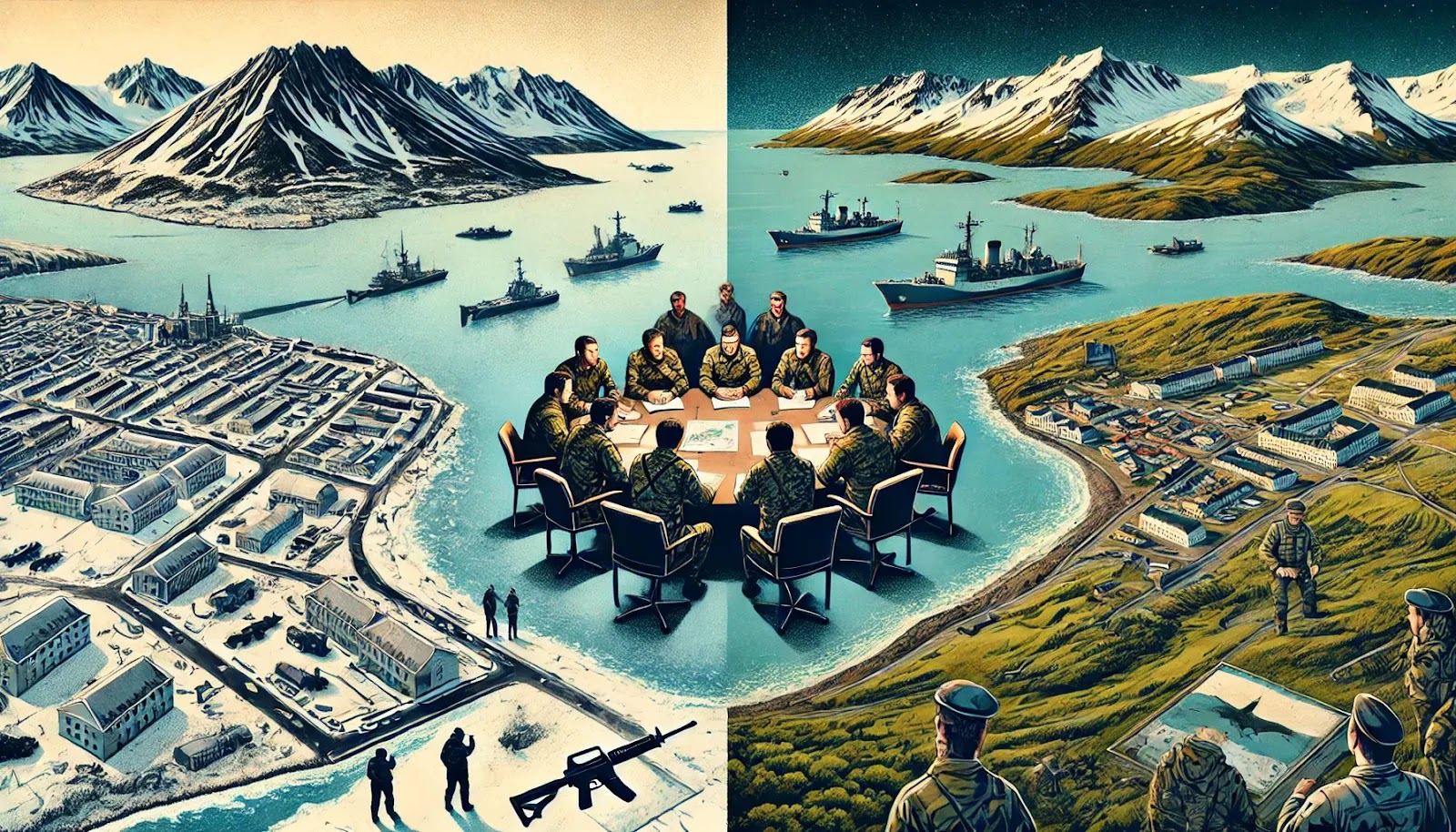

La fallida operación Mikado realizada por comandos británico entre el 16 y 17 de mayo de 1982, y que contó con la estrecha colaboración con la Fuerza Aérea de Chile.

En el panorama de la historiografía latinoamericana, un nuevo y revelador capítulo se está escribiendo. Los periodistas chilenos Mauricio Palma Zárate y Daniel Avendaño Caneo se encuentran en la fase final de una investigación exhaustiva y sin precedentes que dará vida a un libro sobre uno de los episodios más delicados y menos divulgados de la historia reciente de la región: el apoyo estratégico, militar y de inteligencia del gobierno chileno de Augusto Pinochet al Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas en 1982.

La obra, pactada con el gigante editorial Penguin Random House y con una publicación prevista para el primer semestre de 2026, no se limita a enumerar hechos; busca reconstruir una historia humana y política compleja, basada en documentación concreta y testimonios de sus protagonistas.

Orígenes

El origen de este proyecto se remonta a una curiosidad periodística alimentada por mitos y silencios. Como explican los autores, su método se caracteriza por una paciencia investigativa fuera de lo común. “Siempre nos ha interesado investigar temas que circulan, ciertos mitos y tratamos a partir de la investigación profunda, exhaustiva, sin límite de tiempo, a nosotros eso es algo que nos caracteriza, no nos ponemos límite de tiempo hasta que nosotros conseguimos lo que creemos es lo fundamental”, relatan.

El 40° aniversario del conflicto les dio el impulso final, pero fue una estancia en Londres la que proporcionó el punto de partida crucial. “Por razones familiares, me tocó vivir un año en Londres y ahí fui al Archivo Nacional de Londres a revisar los documentos que ellos tenían. Y ahí yo creo, que es un súper buen punto de partida”. Este acceso a archivos británicos, que han tenido distintas etapas de desclasificación, les permitió encontrar información inédita: “En los últimos dos o tres años han habido documentos importantes a los que tuvimos acceso y que obviamente a partir de eso se nos abrieron líneas de investigación”.

Para los periodistas, que eran solo niños durante la guerra, el tema siempre estuvo cubierto por un manto de silencio impuesto por la dictadura. “Acá en Chile nunca se habló mucho sobre el tema de la guerra de las Malvinas. Porque en ese tiempo la dictadura lo que hacía era efectivamente tratar de tapar toda esta cosa, toda esta mugre para ellos debajo de la alfombra. Entonces mientras menos el país lo supiera, mucho mejor para ellos”, afirman.

Su único recuerdo infantil era la potente canción de León Gieco “Sólo le pido a Dios”, una referencia lejana a un conflicto que sentían ajeno. “Escuchábamos la canción de León Gieco... y yo siendo un niño me acordaba que era muy fuerte escuchar 'el monstruo grande que pisa fuerte', para nosotros, una cosa súper increíble”.

Ese silencio es precisamente lo que su trabajo busca romper, transformando la especulación en evidencia: “Nosotros precisamente lo que estamos tratando de reconstruir son historias múltiples con respecto al apoyo chileno a los ingleses, y con historias súper concretas, muy concretas, con documentación. Ya deja de ser un mito, sino que hay documentación concreta” afirman.

Estrategias

El libro se propone explicar las razones detrás de esta colaboración, que para la junta militar chilena tenía una lógica estratégica ineludible. Los autores rescatan la justificación del entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei: “Se está quemando la casa del vecino y yo tengo que proteger la mía”.

Este temor a una eventual invasión argentina no era infundado, según su investigación, ya que “también ha existido un documento por parte de los militares argentinos que señalaban que el próximo paso era la invasión chilena”.

El punto de inflexión que comenzó a resquebrajar el secreto fue, irónicamente, la detención de Pinochet en Londres en 1998. “Desde ese momento, Margaret Thatcher decide como argumento estratégico comunicacional decir, 'este amigo de Inglaterra que era Pinochet, que nos ayudó, es importante que se sepa'”.

Más allá de la alta política, los autores destacan los profundos lazos históricos que facilitaron esta alianza. “El gran aliado que ha tenido la Fuerza Armada chilena a lo largo de su historia son precisamente las Fuerzas Armadas del Reino Unido”, explican, citando desde la fundación de la Armada chilena por Lord Cochrane hasta la formación de los servicios de inteligencia con el MI6. “Muchos de los integrantes de las Fuerzas Armadas chilenas hacían sus pasantías en Inglaterra, entonces no era un aliado casual”. Este vínculo se entronca incluso en la idiosincrasia nacional: “Los chilenos nos hacemos llamar 'los ingleses de Latinoamérica'... el vínculo del Reino Unido con Chile es bastante estrecho a lo largo de la historia”.

Protagonismos

Uno de los hallazgos significativos de su investigación es el rol más protagónico de la Armada chilena, tradicionalmente opacado por el de la Fuerza Aérea. Descubrieron que el almirante José Toribio Merino, otro anglófilo confeso que “tenía su gran líder histórico, era el general Nelson”, fue un articulador clave.

“La Armada Chilena son los primeros que alertan a la Junta Militar Chilena en decir que se viene un ataque a las Malvinas” revelan. Incluso manejan documentación que sugiere una escalada mayor: “Existe un documento que fue interceptado incluso por las Fuerzas Armadas Argentinas, en donde se establece todo el proceso de acción que iba a desarrollar la escuadra chilena... y en un momento se señala, que en caso de ser necesario, estamos listos para que el 19 de abril de 1982 podamos ser partícipes de los ataques”, contra la Argentina.

Historias dentro de la historia

El libro también se adentrará en las historias humanas detrás de la gran estrategia. Quizás la más conmovedora es la búsqueda de la identidad de dos soldados argentinos rescatados por el barco chileno Piloto Pardo tras el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. “Hemos estado trabajando en los últimos dos años directamente en tratar de llegar a la identidad de estos dos héroes argentinos. Ha sido un proceso muy largo”, detallan.

Una pista crucial es un anillo de matrimonio: “Uno de ellos tenía un anillo, que se había casado en marzo de 1982, ese es un dato que para nosotros pudiese ser muy importante”.

Este esfuerzo investigativo ha sido posible, según dicen, gracias a la sorprendente colaboración recibida desde Argentina. “Nos sorprende, gratamente, es el apoyo que hemos tenido de las fuentes argentinas hacia esta investigación, han sido muy amables, muy abiertos, son más abiertos en la Argentina que en Chile”, reconocen, agradeciendo el apoyo de excombatientes, veteranos e incluso de las propias fuerzas armadas argentinas.

Objetivos

El objetivo final trasciende lo meramente histórico. Los autores visualizan su trabajo como un puente entre ambas naciones. “Creemos que este libro puede ser un aporte a conocer la historia, a conocernos más el chileno y el argentino”, reflexionan, aludiendo al fin de la rivalidad chauvinista que caracterizó a generaciones pasadas. “Nuestro libro apunta a eso, a una especie de rescate de la esencia de Latinoamérica, de que efectivamente somos países hermanos”, asienten.

Con una narrativa periodística accesible, buscan llegar especialmente a las nuevas generaciones para quienes Malvinas “es prehistoria”, asegurando que este episodio, cargado de secretos, lealtades complejas y dramas humanos, “merece ser revisitado y contado”.

Mauricio Palma Zárate y Daniel Avendaño Caneo no aspiran a ser definitivos, sino a sumarse a la tradición historiográfica con rigor y una mirada fresca, centrada en las personas que, desde las sombras, escribieron un capítulo clandestino de la guerra.