CARAS Y CARETAS

Las memorias del almirante

escritas para "Caras y Caretas"

Antepasados. – Adolescencia. – Primeros maestros. – Condiscípulos. – Armada. – Expedición a Bahía Blanca. – Conquista del Desierto. Flameó sobre las cataratas. – La revolución–

La Escuela Naval en su 1.ª y en su 2.ª fundación. – Bandidos en la

Expedición al Iguazú. – La primera bandera argentina que flameó en 1880.

– La fragata “Sarmiento”, etc., etc.

(Con esta primera serie de Memorias emocionantes aventuras vividas y narradas por los...)

por Juan José de Soiza Reilly

(Con estas memorias auténticas, iniciamos la publicación de las contemporáneos más ilustres de nuestro país).

El prócer de la independencia sudamericana, fiel compañero de San Martín y de Alvear, coronel Pedro Ramos Domecq, tío abuelo del almirante Domecq García.

Antepasados

¿Qué importancia puede tener la historia de mi vida? Es la historia de un hombre que se consagró con sencillez a servir a la patria. El primero de mis antepasados que se instaló en América fue don Manuel Miguel Domecq. Era francés, oriundo de Oloron (Pirineos). Arribó a Buenos Aires en 1750, a los 23 años de edad. Luego pasó al Paraguay, e hizo fortuna. Sus descendientes actuaron en las luchas políticas contra el tirano Francia. Los hermanos Robertson en su libro "Letters on Paraguay" mencionen en la Carta XLIX las rebeldías de don Manuel Domecq cuando el dictador le nombró miembro de aquel célebre Congreso paraguayo de mil legisladores. Otro de mis antepasados, fue el coronel de la independencia americana, don Pedro Ramos y Domecq, hermano de mi abuela materna, doña Hipólita Ramos. El coronel Ramos era natural de Buenos Aires. En 1813, cuando el general San Martín organizaba su regimiento de Granaderos a Caballo, el joven Ramos y Domecq presentó al jefe del Estado Mayor solicitando autorización para incorporarse en clase de cadete, al mencionado cuerpo. Daba como garantía de que sus servicios de soldado no serían gravosos para el erario público la fianza personal de su hermano político, Juan Porcel de Peralta. Este caballero —según consta en los documentos oficiales— se comprometía a pasarle a Ramos una pensión de diez pesos por mes. San Martín aceptó el ofrecimiento y, a partir de 1813, Ramos y Domecq fue compañero inseparable del Libertador. Estuvo con él en San Lorenzo, en Chacabuco, en Maipú, en Lima... Falleció en 1871. Mis padres fueron: doña Eugenia García y don Tomás Domecq.

Adolescencia

He recibido desde mi adolescencia educación británica. De ahí procede, sin duda, el deleite que me produce leer o hablar en la lengua de Shakespeare. Ahora más que nunca —cumplidos mis setenta años— mis libros favoritos son siempre los ingleses. La primera escuela que frecuenté estaba en la calle Tacuari entre Chile e Independencia. Era un colegio inglés, dirigido por un rector inolvidable: don Guillermo Parodi. En las aulas de esa casa de estudios se educaron varias generaciones de argentinos. Don Guillermo había nacido en Gibraltar. Recuerdo que uno de los buenos maestros de esa escuela era don Adolfo Negrotto, también gibraltareño, vinculado más tarde a la familia de los Mitre.

De la escuela de Parodi pasé a un instituto inglés del Caballito, “Seminario Anglo-Argentino”, ubicado sobre la calle Rivadavia, en el mismo sitio donde hoy está la Escuela para los huérfanos de los militares. Allí tuve como compañeros de estudio a Guillermo Udando, a José Manuel de Eizaguirre, a los Egaña, a los Montarcé, a los Amespil, a los Moyano...

La vocación

Hasta entonces no se había despertado en mí la vocación por la marina.

O, por lo menos, la pasión que más tarde sentí por el mar, debió estar oculta, a la espera de circunstancias favorables.

Y estas circunstancias se presentaron a su tiempo, con la arrogancia incontenible de las grandes pasiones.

Mi familia había hecho construir en el Tigre, a orillas del Luján, un chalet de verano. El encanto del agua me atrajo con el placer del niño que ensaya en los charquitos sus barcos de papel. Dio la casualidad que cerca de mi casa, frente a la quinta de Madero, vino a fondear, en 1873, el vapor “General Brown”, convertido por Sarmiento en Escuela Naval. Yo, sentado en el muelle de mi casa, seguía con los ojos los ejercicios o juegos que los alumnos practicaban desde el amanecer hasta la noche. Los contemplaba ir y venir sobre cubierta, en la faena cotidiana; los admiraba con envidia, en sus maniobras más difíciles, echándose al agua, nadando como peces; me divertía con sus placeres de muchachos robustos y sanos; me emocionaba hasta el éxtasis, cuando los veía rígidos, firmes, disciplinados, al toque del clarín, y vibraba de patriotismo viéndolos hacer la venia a la bandera de su buque.

Mi vocación salió a la superficie, invencible, violenta, sin ambages.

—Seré marino —dije categóricamente.

Tenía apenas doce años.

El hoy glorioso almirante argentino Manuel Domecq García, cuando, siendo capitán, asistió con los japoneses a la guerra de Rusia con el Japón, en 1904.

La primera Escuela Naval

La primera Escuela Naval fue fundada, como es bien notorio, en 1872, por el presidente de la Nación, don Domingo Faustino Sarmiento. Era ministro de Guerra y Marina el coronel Martín de Gainza. La flamante escuela fue instalada en el “General Brown”. Al frente de ella se puso a un marino de prestigio, el sargento mayor Clodomiro Urtubey, que organizó la institución contra viento y marea.

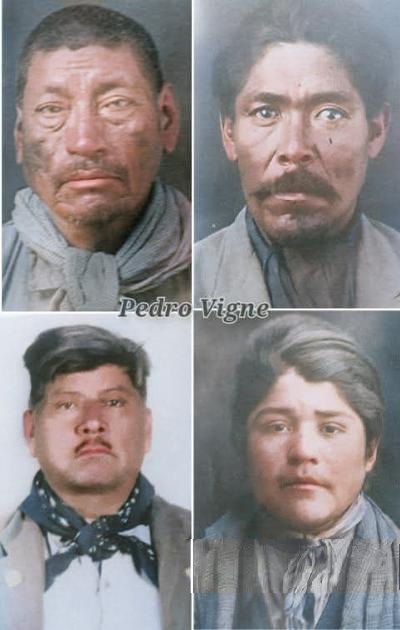

La primera bandera argentina fue enarbolada sobre las cataratas del Iguazú, en 1883, por el entonces alférez Domecq García. En esta fotografía aparecen, además del abanderado Domecq García, el jefe de la misión, ingeniero Hunter Davidson; el teniente Tomás Arana, que llegó a ser teniente general, y el naturalista Olaf Storm.

En aquellos tiempos era difícil encontrar muchachos de buena familia que quisieran seguir la carrera marítima. Un buque de guerra significaba para las gentes timoratas un castigo tremendo. La amenaza más dura de un padre hacia el hijo era siempre la misma:

— Voy a meterte en un buque de guerra.

Para formar el primer núcleo de alumnos fue necesario recurrir a los muchachos vagabundos que la policía arriaba en las calles porteñas. La disciplina rígida de a bordo se consideraba el remedio más eficaz para corregir a los bandidos. Los jueces solían condenar a los delincuentes peligrosos a trabajar en los buques de guerra. Yo conocí en la armada a los hermanos Barrientos; dos terribles matreros, ladrones y asesinos, de vida tan novelesca, que Eduardo Gutiérrez escribió con ella una de sus novelas más interesantes. Habían sido condenados por la justicia a purgar a bordo todos sus delitos. A pesar de eso, no faltaron jovencitos decentes y cultos que, inspirados por la vocación y por la patria, desafiaron las críticas de sus familiares e ingresaron en la Escuela Naval. De estos últimos, algunos descollaron por su talento y por su dignidad, como Emilio Barilari, Oliva, Del Castillo, Picasso, Núñez, etc.

En 1877, la escuela fue disuelta por el presidente Avellaneda, a causa de un acto de insubordinación que se llamó “Sublevación de los capotes”. Los cadetes se habían negado a quitarse los capotes durante un día de invierno.

La segunda Escuela Naval

La segunda Escuela Naval fue refundada por don Adolfo Alsina a bordo de la “Uruguay”. Designóse director a un hombre de cualidades superiores: a don Martín Guerrico —mi maestro—, que falleció, no hace muchos años, siendo teniente coronel de marina. Para constituir el núcleo inicial de aspirantes, se cambió de táctica. Se excluyeron los elementos malos. Se eligieron muchachos de cultura, y así logró formarse un conjunto brillante de oficiales. Contábamos, además, con una pléyade de grandes profesores, como Luis Pastor, Pablo Conevali, Ángel Pérez, Estanislao Zeballos, Albit Schemerson, Enrique Stein, E. Reynolds, Emilio Sellstrom, Otto Grieben, M. Cantón, etc. Entre mis compañeros de estudios recuerdo a Dufour, Sáenz Valiente, Rojas Torres, Mayz, Barraza, Leroux, Betbeder, Scott Brown, Oliva, Durand, Funes, Barilari (E.), Belisario Quiroga, Cardoso, Twaites, Edman, etc.

En 1881, varios aspirantes egresamos de la Escuela Naval, 4.ª promoción, en el orden siguiente: Manuel Domecq García, Félix Duffour, L. Aguerreberry, F. Muzas, Eugenio Leroux, José Durand y Rodolfo Galeano. De éstos, han fallecido cuatro: Duffour, Aguerreberry, Muzas y Galeano.

La histórica carpa donde vivían en el Alto Iguazú los primeros argentinos que llegaron hasta la cumbre de las cataratas. De izquierda a derecha: Tomás Arana (después teniente general), alférez Domecq García (hoy almirante), ingeniero Hunter Davidson y el naturalista Olaf Storm.

Yo di mi último examen en el salón de la Municipalidad de San Fernando, pues en ese tiempo la escuela funcionaba, sin residencia fija, en unos casuchos del Tigre. El primer ex alumno de la Escuela Naval que llegó a almirante fue Onofre Betbeder. Yo fui el primero que tuvo el tercer entorchado.

El entierro de San Martín

En 1880, siendo yo alumno todavía de la Escuela Naval, Buenos Aires tributó un homenaje grandioso a las cenizas del Libertador. Los restos de San Martín, traídos de Boulogne-sur-Mer, fueron desembarcados y llevados hasta la Catedral, en medio de una muchedumbre emocionante. Llovía a torrentes. El cielo parecía asociarse a la solemnidad. Un gran carro alegórico —costumbre de la época— formaba en el cortejo. En cada uno de los cuatro ángulos de la enorme carroza iban, como adorno viviente, cuatro chiquilines: dos cadetes del Colegio Militar y dos aspirantes de la Escuela Naval. El público seguía con curiosidad las maravillas de equilibrio que los cuatro hacían para no caerse. La rudeza de los tumbos era de terremoto. Las piedras en punta del empedrado callejero producían la sensación de que las ruedas del monumento eran cuadradas. Empero, los cuatro muchachitos, orgullosos de su misión, manteníanse tiesos en sus uniformes, conservando su postura simbólica, bajo la lluvia torrencial.

Fue un milagro que alguno de los cuatro no se rompiera las costillas contra el pavimento.

Uno de los cuatro chicos era yo. Cuando me acuerdo, aún siento el orgullo de haber estado allí.

Revolución de 1880

Había estallado una revolución contra el presidente Avellaneda. La Escuela Naval funcionaba en un viejo caserón de La Boca, propiedad de un señor Fernández, caudillo popular del Riachuelo. Nos llegó la orden de marchar a Belgrano, en apoyo del primer magistrado. Las únicas fuerzas fieles al gobierno de la Nación fueron, en el primer momento, el Colegio Militar y la Escuela Naval. Los directores no nos acompañaron. Tomamos el tren en La Boca hasta la antigua estación del Bajo y de allí, también en tren, seguimos a Belgrano, cada cual con su uniforme y una buena provisión de proyectiles. Más allá de Palermo encontramos a los alumnos del Colegio Militar, que se habían apoderado por las ventanas. Una vez en Belgrano nos dieron alojamiento y dormimos sobre el piso de baldosas de la iglesia. Hacía frío.

Encontramos en la sacristía una alfombra muy grande. La extendimos en el

pavimento, y todos, alrededor de la alfombra, nos metimos debajo,

asomando solamente las cabezas.

Las mejores condecoraciones del almirante: sus nietos, Peggy, Carlos Manuel, José Roberto y Horacio Ford Domecq García.

Antecedentes tomados por “Caras y Caretas” de la foja de servicios del señor almirante Manuel Domecq García

“El almirante Manuel Domecq García ingresó en la Armada, como Aspirante de la Escuela Naval a bordo de la Cañonera Uruguay, el 11 de octubre de 1877, cumpliendo en la fecha de su retiro —12 de junio de 1927— 46 años, 7 meses y 29 días de servicios corridos, sin interrupción de un solo día y con solo 29 días de licencia. Sus servicios de campaña con abono representan 6 años, 11 meses y 14 días, que, agregados a los anteriores, hacen un resumen de 53 años, 7 meses y 15 días de servicios en la Armada Nacional.”

Bahía Blanca

El 24 de enero de 1881 fui designado miembro de la comisión hidrográfica de Bahía Blanca, a bordo de la cañonera Bermejo, que comandaba el sargento mayor de marina Enrique Howard.

Allá realizamos por primera vez el balizamiento de la ría… ¡Viera usted qué tarea! En aquellos tiempos, ¡cincuenta años!, para ubicar las boyas y hacer los sondajes, teníamos que recorrer largas distancias en bote. Eran las horas crudas de la marina nacional. Para elegir el sitio destinado a la instalación del primer muelle de Ingeniero White, no había otro remedio que hundirse en los cangrejales, buscando agua honda, marcando la línea con banderitas y con cañas.

En la Bermejo estaban destacados también: el teniente Federico Muller, el subteniente José Durand, el doctor Antonio Martínez Rufino, Eugenio Dessein. ¡Tantos otros nobles y fieles amigos!

Un día, en junio de 1881, hallándome a bordo, percibí desde lejos voces de socorro. Eran vecinos de Bahía Blanca que gritaban:

— ¡Los indios! ¡Vienen los indios!

Un malón amenazaba destruir aquel pequeño pueblito, convertido hoy en un sólido emporio de riqueza.

Mi jefe, Howard, me ordenó ir a tierra con una guarnición de 40 hombres. Desembarcamos en seguida.

Mientras íbamos en busca de la indiada, me encontré con una cuadrilla de obreros que instalaba tranquilamente las primeras líneas del telégrafo. La civilización, a pesar de la barbarie, entraba en el país con la tenacidad heroica de sus grandes “pioneers”. Se necesitaba coraje para llevar el telégrafo por esas regiones. Allí, al frente de la cuadrilla, estaba, en persona, el autor de aquella iniciativa: don Melitón Panelo.

En el Iguazú

En 1883, me incorporé, como oficial hidrógrafo, a la primera expedición argentina que, remontando el Alto Paraná, llegó al Iguazú. Después, pasando el Salto Grande, recorrimos más de 200 kilómetros arriba... Fuimos los primeros criollos que conquistamos el honor de llegar a esa altura. Los primeros que hicimos flamear sobre las cataratas la bandera argentina…

La expedición tenía como jefe al ingeniero Hunter Davidson, a quien yo había conocido en Bahía Blanca. Fue él quien pidió al gobierno que yo lo acompañara al Iguazú. Se complacía hablando conmigo en inglés. Había estado en la guerra de secesión y era un hombre de ciencia y de carácter. Iba también como jefe de la escolta el teniente Adolfo Arana —que llegó a ser teniente general en virtud de sus méritos, —y el naturalista Olaf Storm, un sabio conocedor de América.

Condecoraciones del señor almirante Domecq García

-

Medallas del Río Negro y Patagonia por las campañas de 1878-1879, como expedicionario del Desierto.

-

Medalla del Chaco (Expedición al Bermejo, en 1881).

-

Medalla de Guerra del Japón (Guerra Ruso-Japonesa, 1904-1905).

-

Comendador de la Corona de Italia, desde 1892.

-

Gran Cruz del Mérito Naval de España, desde 1892.

-

Comendador de la Orden de San Mauricio y San Lázaro, Italia, desde 1896.

-

Comendador de la Legión de Honor de Francia, desde 1909.

-

Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito de Chile (Comendador), desde 1913.

-

Gran Cruz de la Orden de la Espada de Suecia, desde 1909.

-

Gran Cruz y Banda de la Orden del Tesoro Sagrado del Japón, desde 1921.

-

Gran Cruz y Banda de la Orden del Sol Naciente del Japón, desde 1922.

Gran Cruz y Banda de la Orden de la Espada de Suecia, desde 1923.

El gran marino argentino, almirante Manuel Domecq García, en la actualidad, con su noble compañera, la distinguida señora Sara Girado, presidenta, desde hace veinte años, del Asilo Naval, a cuya institución consagra su actividad, su inteligencia y su corazón.

Antes de salir para el Iguazú, nos detuvimos en Posadas —que era una ranchería— para tomar una escolta de 10 hombres. Allí nos encontramos con el jefe del destacamento, teniente coronel Mariano Espina. Era famoso por su guapeza y por la energía de su brioso carácter. Nos trató amablemente y nos dijo: “¡Soldados... ¡Qué soldados!” Eran milicos a la antigua. Eran fieras educadas en la escuela del látigo. Espina, para disciplinarlos, pues solían ser más que feroces, los castigaba rudamente. A cada rato la banda de música organizaba conciertos. A cualquier hora, la banda ejecutaba en el cuartel ruidosas marchas, con bombos y platillos.

— ¿Y esa música?

— Para tapar los gritos de los castigados.

De Posadas al Iguazú hicimos el trayecto en canoas. Los que conocen esas regiones podrán darse cuenta de las peripecias que habremos pasado, haciendo el viaje en esas condiciones. Para entretenernos llevábamos con nosotros un organito de manubrio. ¡Bastante nos sirvió para el aburrimiento su música monótona!

A 200 kilómetros arriba del Salto Grande, juramos la bandera, en una ceremonia emocionante. Éramos, repito, los primeros argentinos que logramos hollar esas alturas, tomando fotografías de las mismas. Desde la exploración española de Oyarbide, en 1777, nadie había pisado esas rocas. No encontramos a ningún ser humano. Las fieras eran tan salvajes que al oírnos huían a esconderse en el monte. ¡Cuántos momentos trágicos debimos soportar antes de vencer a la naturaleza! Un día vimos a la muerte que nos tendía la mano… El teniente general Arana narraba con frecuencia a sus hijos los detalles de aquello que pudo llegar a ser una catástrofe… Yo había salido esa mañana en una canoa para explorar la parte más elevada de la catarata. Llevaba como tripulantes a Arana y seis soldados de la escolta. De improviso una corriente violentísima arrastró nuestra embarcación hacia el abismo. Ya nos íbamos a despeñar aguas abajo, cuando una maniobra que hice nos salvó de la muerte. En seguida grité a los milicos:

— ¡Remen que nos vamos abajo!

El miedo de los remeros nos salvó. Dimos contra una piedra. Entretanto los demás, desde la orilla, nos arrojaron una soga, luego una soga y pudimos salvarnos…

Todos esos parajes, cuya conquista costó sacrificios heroicos, fueron bautizados por nosotros. Los dimos nombres de patriotas y de figuras célebres, tales como: Alsina, Piedrabuena, Oyarbide… ¡Ah! Pero los nuevos turistas, descubridores a la vuelta, han borrado esos nombres. A la “Restinga Piedrabuena” —homenaje al heroico centinela de los mares del sur —le llaman, por ejemplo, “Garganta del Diablo”. Y a todos los demás parajes les han cambiado el nombre. Ni siquiera se han acordado del gran oficial de la marina española, Andrés de Oyarbide,

primer hombre blanco que descubrió el salto del Iguazú. Ni siquiera se

acuerdan de la primera expedición argentina que, hace cincuenta años,

llevó a aquellas alturas, por primera vez, los colores del alma

nacional…

El almirante Domecq García con uniforme de contralmirante, al ser designado ministro de Marina, en cuyo cargo puso de relieve su sólida cultura y su dominio técnico.

“Un barco que no se dé vuelta”

El 6 de septiembre de 1895, siendo capitán de navío, se me encargó la construcción de un buque-escuela.

Debía trasladarme a Europa, elegir el tipo de nave más conveniente para el caso y vigilar su construcción. Puse en la tarea todo mi entusiasmo. Aquel buque, hecho bajo mis ojos y bajo mi cariño, ha dado a la Armada un resultado que me llena de orgullo: la fragata “Sarmiento”… Cada vez que la veo regresar más hermosa que nunca de sus expediciones a través de los mares, evoco con emoción los días de su infancia, cuando la vi nacer, crecer y venir a la patria con las alas abiertas…

Un día —antes de enterarme yo de mi nombramiento para dirigir la construcción del buque-escuela— el ministro de Marina, don Guillermo Villanueva, me llamó a su despacho. Villanueva no era marino, ni entendía de tecnicismos náuticos, pero era un estadista cuyo talento y buen sentido criollo le daban una clara visión de todos los problemas.

— Quiero —me dijo— que vaya usted a Europa y me haga hacer un buque-escuela.

— ¿Un buque de qué tipo?

— Un buque que no se dé vuelta, porque, de lo contrario, los políticos nos comerán a usted y a mí…

(El cronista detiene aquí su pluma. Otro día continuará la evocación de tan bellos recuerdos. El almirante Domecq García es una de las páginas más radiantes de la marina civilizadora).

Soiza Reilly