Felicitas Guerrero, el asesinato de la mujer más bella del país: un hombre despechado y una tragedia que se convirtió en leyenda

Hace 150 años el crimen de la dueña de una incalculable fortuna, sacudió a la sociedad porteña. La llamada “joya de los salones porteños” fue asesinada por un pretendiente obsesionado que terminaría muerto en un confuso que la Justicia decidió olvidar. Una parroquia en Barracas la recuerda y es cita casi obligada de las chicas que buscan recuperar un amor perdido

Por Adrián Pignatelli || Infobae

Felicitas Guerrero enviudó muy joven, y heredó una fortuna de su marido, Martín de Alzaga

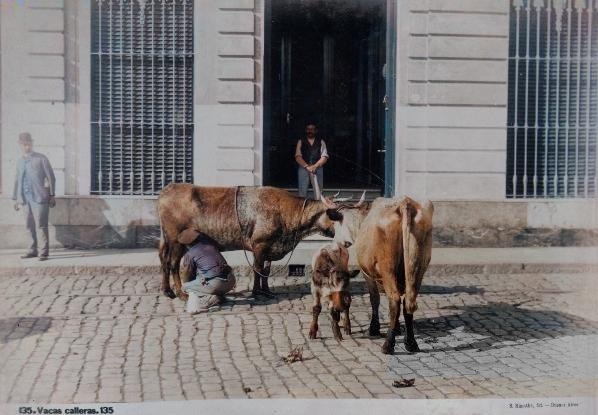

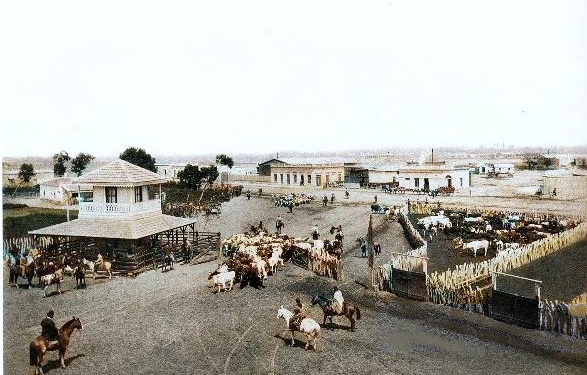

Felicitas era joven, rica, bella y amaba el campo. Solía pasar temporadas en su estancia “La Postrera”, en el partido de Castelli, donde se criaban ovejas. Era dueña además de miles de hectáreas, que iban desde el río Salado hasta el actual partido de General Madariaga. “La Postrera” era su favorita. Esos campos habían pertenecido a Ambrosio Crámer, muerto en la revolución de los Libres del Sud en 1839. Su nombre alude que estaba en los confines de la civilización y era el último mojón frente a las tierras dominada por el indígena.

El caso por el que Pullaro pide la baja en la edad de imputabilidad: “Un chico de 13 años con 5 asesinatos, ¿qué hacemos?”

Te puede interesar: El caso por el que Pullaro pide la baja en la edad de imputabilidad: “Un chico de 13 años con 5 asesinatos, ¿qué hacemos?”

Cuando enviudó y se encontró poseedora de una inmensa fortuna, y dueña de miles de hectáreas se dedicó a administrarlas. Solía ir al campo en compañía de su tía Tránsito Cueto.

Fue una de esas tardes dignas de una escena de película. Paseando con su carruaje por tierras alejadas de su estancia, la sorprendió una tormenta y se perdió. De pronto, se cruzó con un jinete que la tranquilizó y la acompañó en el regreso. Se llamaba Samuel Sáenz Valiente, era joven y estanciero.

“El día que entendí que ser fiel no es lo que nos enseñaron”

Te puede interesar: “El día que entendí que ser fiel no es lo que nos enseñaron”

El flechazo fue mutuo.

Felicitas había nacido en Buenos Aires el 26 de febrero de 1846. Su papá Carlos Guerrero era un agente marítimo y su mamá, Felicitas Cueto, hermana de renombrados tenderos porteños. A los 18 años, su padre le arregló el casamiento. El candidato era 32 años mayor: Martín Gregorio de Álzaga, 50 años, tenía una fortuna de 60 millones de pesos y el casamiento era perfecto para estrechar lazos que iban más allá de los sentimientos.

Kicillof toma distancia del plan de Máximo Kirchner para el PJ bonaerense y crece el conflicto

Te puede interesar: Kicillof toma distancia del plan de Máximo Kirchner para el PJ bonaerense y crece el conflicto

El apellido Álzaga era uno de los que se repetía en los libros de historia. Su abuelo, Martín, había tenido una actuación destacada durante las invasiones inglesas y había sido fusilado en julio de 1812 cuando el secretario Bernardino Rivadavia lo involucró en una conspiración para derrocar al Primer Triunvirato.

De nada sirvieron las protestas de Felicitas. El 2 de junio de 1864 se casó. Tuvieron dos hijos. Félix Francisco, muerto el 3 de octubre de 1869 a los 3 años víctima de la epidemia de fiebre amarilla, y Martín, quien falleció al nacer el 2 de marzo de 1870. Álzaga murió el día anterior, el 1 de marzo de 1870, afectado profundamente por la desaparición de su hijo.

Felicitas, de 24 años, se transformó en una hermosa viuda, dueña de una importante fortuna, y pretendientes no le faltaron. Era conocida como “la mujer más hermosa de la República” o “la joya de los salones porteños”.

Lugar de la tragedia. La casa de descanso de la familia Guerrero, en Barracas, cuando ya existía la iglesia Santa Felicitas

Uno de los que estaba atraído por ella se llamaba Enrique Ocampo, también de una familia de renombre. El que sería el tío abuelo de la escritora Victoria Ocampo la visitaba con la esperanza de poder llegar a formalizar una relación, aunque Felicitas mantenía una distancia amistosa.

Por ese tiempo ya había anunciado su compromiso con Sáenz Valiente, noticia que Ocampo no pudo digerir.

La pareja anunció su compromiso para el 29 de enero de 1872. La reunión se haría en la casa de descanso que los Guerrero poseían en Barracas, donde antiguamente estaba la “Quinta de la Noria”, junto a la Calle Larga, que era el primitivo nombre de la avenida Montes de Oca.

Martín Gregorio de Álzaga, el marido de Felicitas, inmortalizado en una estatua que se encuentra dentro de la iglesia de Santa Felicitas

Tenía días agitados por delante. Estaba organizando la inauguración de un puente de hierro sobre el río Salado, cercano a “La Postrera”, lo que permitiría transitar aún con crecidas. Sería un acto importante, planeado para el 3 de febrero -aniversario de la batalla de Caseros-, en el mismo campo al que concurriría el gobernador bonaerense Emilio Castro. Felicitas planeaba incluir en el festejo un simulacro de la Revolución de 1839, con la participación de un escuadrón de caballería con jinetes vestidos con camisas celeste.

Ese día, ella había ido al centro a realizar unas compras. Cuando regresó, al anochecer, ya estaban los invitados. Antes de subir a sus habitaciones a cambiarse, le anunciaron que la esperaba Ocampo para hablarle en privado. Envió a alguien para decirle que no lo podía ver, pero el visitante, instalado en la sala, insistió en hablar con ella.

Felicitas estaba en compañía de su amiga íntima Albina Casares. También sus parientes Bernabé Demaría, su hijo Cristian y su esposa Tránsito.

Luego de saludar a su prometido y a los invitados, se dirigió a la sala donde un atribulado Ocampo la esperaba. Los Demaría se ofrecieron acompañarla pero ella se negó. Tampoco quiso que lo hiciera su amiga Albina. Todos aguardarían expectantes detrás de la puerta para escuchar la conversación.

Enrique Ocampo, el pretendiente que desencadenó la tragedia la noche del 29 de enero de 1872.

Discutieron. Escucharon que Ocampo le preguntaba a Felicitas si se iba a casar con él o con Samuel. Dicen que él le exigió que no viese a otro hombre, lo que puso fuera de sí a Felicitas: que cómo se atrevía a pedirle algo semejante, que ella se casaba con quien le cuadrase. Le exigió que no volviese más a la casa.

En ese momento, Ocampo sacó un revólver. Ella se asustó e intentó salir de la sala. Se escuchó un disparo y un grito.

Bernabé y Cristian Demaría entraron y vieron a Felicitas con la espalda ensangrentada, caminando tambaleante. Cayó al suelo cuando la cola de su batón se enganchó con la punta de un mueble, aunque pudo levantarse y salir al pasillo, donde se desplomó.

Todos la rodearon. Sáenz Valiente la abrazó. Ella le pidió: “Me muero, me muero, no me abandone en este instante…”. La llevaron a su habitación.

¿Qué pasó después de la tragedia? Una versión dice que Ocampo se suicidó, y otros que el agresor fue muerto por el primo de Felicitas.

La historia fue así. Cuando los Demaría entraron, Ocampo les disparó, y la bala se incrustó en el marco de una ventana. Cristian se arrojó sobre él y forcejearon. Pudo quitarle el revólver y lo hirió en el pecho. Años después Bernabé Demaría recordaba que “el chaleco blanco de Ocampo humeaba de sangre y fuego”.

Aún herido, Ocampo quiso tomar su grueso bastón de estoque y Cristian le introdujo el caño del arma en la boca e hizo fuego. Le destrozó el cráneo.

Mientras tanto, habían llamado a los médicos Montes de Oca y Larrosa. Comprobaron que el proyectil había ingresado por arriba del omóplato derecho y había afectado la columna y el pulmón.

Agonizó unas horas y falleció en la madrugada del día siguiente, 30 de enero. Fue velada en la casa familiar de México 524, en el barrio de San Telmo y enterrada en el Cementerio de la Recoleta. La ironía del destino quiso que su cortejo fúnebre coincidiera, en la entrada de la necrópolis, con el de su asesino, Ocampo.

El juez Angel Justiniano Carranza dictaminó que Ocampo se había suicidado y cerró el caso.

Frente de la iglesia Santa Felicitas, erigida en memoria de la muchacha asesinada en 1872 (Gentileza Diario de un turista)

Los padres de Felicitas, desconsolados, mandaron construir una iglesia en el lugar donde la habían matado. Así nació el 30 de enero de 1879 la iglesia de Santa Felicitas, sobre Isabel La Católica 520, frente a Plaza Colombia, en Barracas. Sus padres murieron esperando en vano la autorización para sepultar allí los restos de su hija.

Samuel Sáenz Valiente se casó con Dolores Justa de Urquiza Costa, hija del caudillo entrerriano. Tuvieron seis hijos y se suicidó el 11 de enero de 1924.

El templo conserva una estatua de Felicitas y de su esposo Martín. La tradición cuenta que las chicas que desean recuperar a un amor perdido, deben atar un pañuelo en las rejas de la iglesia. Y que los pañuelos, a la mañana siguiente, si amanecen húmedos, es por las lágrimas de Felicitas, cuyo espectro, siempre según la leyenda, aparecería en los aniversarios de su trágica muerte.

Es que aún su historia causa tristeza y melancolía en los visitantes que presienten que Felicitas aún está allí, buscando su felicidad.