Un salvamento memorable

Por Luis Jar Torres

Publicado en la Revista General de Marina, en el número de Noviembre de 2000 y en http://www.grijalvo.com/index.htm y publicado aqui por permiso del autor. Revista General de Marina

Hace ya muchos años una historieta estuvo a punto de matarme de risa. Trataba de una anécdota real ocurrida durante una solemne procesión religiosa en la que sus no menos solemnes participantes marchaban en fila india, un tanto rígidos y saturando la atmósfera con sus cánticos. Entre nota y nota, una encopetada señora se las arregló para introducir el altísimo tacón de aguja de uno de sus zapatos hasta el fondo de una rejilla y, tras intentar en vano extraerlo discretamente con el pie, optó por no perder paso, nota ni compostura y continuar la procesión semidescalza. Pero el caballero que la seguía se había hecho cargo de la situación en décimas de segundo: en un habilísimo quiebro asió el zapato, lo recuperó de un fuerte tirón y siguió marchando sin dejar de cantar ni hacer apenas extraños con el paso aunque, eso sí, con la postura un tanto forzada a causa de la aparatosa rejilla adherida al zapato que ahora atenazaba firmemente en su mano. Y así, con toda solemnidad, siguiendo el paso mientras cantaba y con la mirada al frente, la señora que seguía al gentil caballero se fue por el agujero.

El año pasado, leyendo una monografía sobre accidentes marítimos en la armada norteamericana, volví a reír con ganas ante uno en concreto cuya “divertida” concatenación de errores me trajo a la memoria la historia anterior. Soy consciente de que, en su momento, tal accidente no debió resultar especialmente divertido a sus protagonistas, pero hablamos de un suceso ocurrido hace casi un siglo cuyas únicas víctimas fueron los egos de los afectados. A fin de cuentas la risa, aunque objetivamente beneficiosa, va asociada de modo casi infalible a la exposición de un congénere a una situación ridícula si no a algo peor, no hay más que oír cualquier chiste. O sin ir más lejos, repasar la historia anterior. Muy gracioso el caballero públicamente abochornado y desfilando rejilla en mano, para mondarse de risa la pobre señora partiéndose la crisma. Confío por tanto en que nadie que haya reído con chistes en los que el protagonista cae por un precipicio o es perseguido por un león me acuse de crueldad por encontrar elementos cómicos en una historia en la que no hubo descalabros corporales. Como se verá en la bibliografía, este artículo, aunque contrastado y enriquecido con otras fuentes, se basa esencialmente en un relato de Kit y Carolyn Bonner subtitulado “A $7 Million Comedy of Errors”. En su honor estructuraré la “comedia” en actos y... ¡que se alce el telón!

Primer acto: Perder un submarino

Supongo que, quien más quien menos, sitúa San Francisco de California en el mapa. Si salimos del Golden Gate y navegamos unos 360 km a vuelo de pájaro hacia el NNE llegaremos a la ciudad de Eureka, cerca ya del límite de California con Oregón. Es un importante centro maderero situado en el interior de Humboldt Bay, una bahía donde, por desgracia, los buques no pueden acceder a vuelo de pájaro como nosotros, sino apuntando correctamente a su más o menos estrecha entrada. Y en verdad que es una desgracia, pues los navegantes locales padecen bancos de arena que navegan por su cuenta, traicioneras corrientes, nieblas de aúpa, rompientes de notable fama y renombre y, finalmente, el mal carácter e imprevisibilidad de las aguas locales. Todo esto, y las arruinadas carreras de 27 colegas que por aquellas fechas ya habían perdido su buque en la zona, debía ocupar los pensamientos del agobiado Comandante del submarino USS H-3 cuando, a primera hora de la mañana del sábado 16 de diciembre de 1916, intentaba “apuntar correctamente” hacia la entrada de Humboldt Bay recalando entre una densa niebla y la humareda producida por la industria maderera local.

Tras considerable desgaste de pestañas uno de los serviolas anunció, para alivio del Comandante, que veía “humo por la proa” (algo que en 1916 solía significar “vapor a proa”). La presencia de compañía parecía indicar que iban por buen camino, fue una pena que el humo anunciado por el serviola procediera de la chimenea del aserradero Hammond que, como atinadamente señalan en su relato Kit y Carolyn Bonner, estaba situado en tierra. Pero todavía fue más penoso que, con niebla y el sol de cara, las dunas que tenían ante sus narices se confundieran con la mar y que el ruido de los diesel camuflara el de las rompientes. Un minuto más tarde el submarino, al igual que la chimenea de la serrería, también estaba en tierra, sólidamente clavado en la playa y “sumergido” en un turbador vapuleo de rompientes. Mientras bajaba presto por la escotilla de la vela huyendo de las “aguadillas” y en compañía de la guardia de puente, su desdichado Comandante ya debía tener dos cosas claras, que había “recalado” en Samoa Beach (un pelín al N) y que se había convertido en el "colega nº 28”.

El submarino H-3 poco después de varar en la playa (Foto Treasure Island Museum/San Francisco Call Bulletin)

Aunque se trató de enviar una petición de auxilio por radio, al poco falló la energía eléctrica y el auxilio acabó llegando por una vía más acorde con el espíritu de esta historia: tres niños que iban a la escuela vieron el submarino en la playa y, alucinados, se lo contaron a su maestro, quien les indicó que avisaran desde el teléfono del aserradero a la estación de salvamento del Coast Guard en Humboldt Bay. Inicialmente, el personal del Coast Guard consideró muy peligroso un salvamento desde la mar pero, hacia las 1500, tras colocar tres guías a bordo desde tierra con cañón lanzacabos y cosechar tres fracasos al intentar tender el andarivel por los movimientos del submarino y la precaria situación de su dotación, barrida por las olas, el equipo de salvamento obsequió al público con una exhibición de virtuosismo botando una embarcación desde la playa, cruzando las rompientes con ella y consiguiendo colocar un andarivel en el submarino. Poco después toda la dotación estaba en tierra, con la faz un tanto verdosa tras las emociones del día si hemos de creer el relato.

El H-3 había entrado en servicio el 16 de enero de 1914, tenía 30 mts de eslora y apenas si desplazaba 358 tons en superficie. La armada norteamericana debió razonar que a): dado que ni siquiera habían disfrutado tres años del juguete no procedía “olvidárselo” en la playa, b): dado que era más bien pequeñajo con un pequeño tironcito volvería a estar a flote y c): dada la proverbial resistencia al vapuleo del casco de un submarino, con una capa de pintura quedaría como nuevo. No era un mal razonamiento y de hecho dos de las tres premisas se demostraron correctas, pero aún faltaban treinta y dos años para que naciera (casualmente en California) el descubridor de “La Ley de Murphy” y, por ello, en este asunto la US Navy jugaba con desventaja. En pocos días se presentaron ante la playa el remolcador USS Iroquois y el monitor costero USS Cheyenne (nodriza del H-3) para intentar dar al pequeño submarino el “tironcito” del apartado b) con los 3.400 HP que sumaban entre ambos antes de que la arena, que ya se lo estaba comiendo, se lo tragara del todo. Tras ímprobos esfuerzos para Navidades sólo habían conseguido revirarle un poco la popa y el H-3 dio la bienvenida a 1917 tomando las uvas en la playa.

Como todo el mundo tiene derecho a una oportunidad la marina recibió por entonces una de esas propuestas que un inglés fino calificaría como “shocking”: con un enfoque ciertamente radical, la Mercer-Fraser Lumber Co (unos madereros locales), ofertaba sacar el submarino por tierra y transportarlo a buen puerto como un simple bulto por apenas 18.000 dólares. No sé si “to scoff” resulta fino en “americano”, pero en mis fuentes hay un “the Navy scoffed at this plan” que mi cibernético diccionario se empeña en traducir como “se burlaron”. Bueno, puede que pensaran que era un simple problema de caballos y en las películas de John Wayne la caballería en cantidad siempre salva la situación (¡más madera!, que diría Groucho Marx). Pero hablando de madera, ahora recuerdo que en otra película unos madereros norteamericanos se lo montaban de fábula transportando por aire, tierra y agua (en esta secuencia) enormes y pesadísimos troncos a las órdenes de Paul Newman. Si exageramos un poco, un submarino pequeño podría considerarse como un tronco descomunal ¿no?. Pues no, se optó por la más ortodoxa caballería. Concretamente por los veintiún mil caballos del Milwaukee.

Segundo acto: Perder el crucero

El USS Milwaukee (C-21) ya había nacido con vocación de segundón y, además de ser el segundo de su nombre en la marina de los Estados Unidos, era el segundo de los tres cruceros protegidos de la clase St. Louis, una familia poco exitosa armada con un batiburrillo de piezas cuya disposición podría considerarse un paso atrás con respecto al Brooklyn (sí, el que nos vapuleó en Santiago) y cuya protección de “celulosa” (léase madera) podría considerarse una mala herencia del Olympia (sí, el que nos vapuleó en Cavite). Como además le habían puesto la quilla en 1902, cabe pensar que en su diseño habrían influido las “lecciones” de la Guerra Hispano-Norteamericana, tan obsoletas como las escuadras que allí nos fueron machacadas. En esta tesitura tiene su gracia imaginarnos al Milwaukee como una secreta venganza de Montojo, lo cierto es que entró en servicio en diciembre de 1906, pasó a la reserva en 1908 y fue decomisionado en 1910. Tras volver al servicio activo en 1913, estaba siendo reacondicionado como nodriza de submarinos en el Arsenal de Mare Island cuando la quilla del H-3 estableció contacto con la patria por lo que, sin haber terminado su reconversión en buque nodriza, el desconcertado crucero hubo de emprender viaje el 6 de enero hacia Humboldt Bay, ahora reconvertido en buque de salvamento. No parece una unidad a la que se tomara muy en serio, leo que “in command of the overall expedition” figuraba el “Lieutnant W.F.Newton”, al que quiero suponer más bien “Lt. Cdr.” que “Lt. Jr. Gr.”, y ¡horror!, que “no one in the expedition was familiar with large-scale salvage”.

La travesía transcurrió sin novedad y el Milwaukee se reunió frente a Samoa Beach con el Iroquois y el Cheyenne, que ya estaban desarrollando una considerable barba desde el mes anterior por aquellos parajes. El área de trabajo era una playa de orientación NE-SW con fuertes corrientes paralelas a tierra, bancos de arena que cambiaban de situación de un día para otro, una mar de fondo cuyo “fetch” llegaba hasta el Japón y las típicas rompientes a las que se debe que el surf sea un invento californiano. La idea era fondear el crucero con las dos anclas espiadas y tender un grueso cable de acero entre una de las piezas artilleras de popa y el submarino. A la hora H, fijada para la segunda pleamar del día 13 de enero, con el Iroquois firme en la amura de estribor del crucero para evitar que su proa abatiera hacia el SW con la corriente y el más potente Cheyenne por la aleta de babor para ayudar a tirar, se daría avante y se intentaría sacar al submarino. Debo confesar que las dos únicas descripciones detalladas de la maniobra que he podido localizar incurren en una imprecisión importante: el papel de las anclas, que en todo caso trabajarían sobre un fondo de arena.

El “Milwaukee” (a la izda.de la fotografía) preparándose para dar remolque al submarino H-3 varado en la playa (Foto U.S.Naval Historical Center)

El plan de Newton causó una fuerte impresión (negativa) al Coast Guard y a los pescadores locales, cuyas relaciones con Samoa Beach estaban marcadas por el saludable mosqueo que sólo se consigue tras algunos centenares de experiencias desagradables. Y entonces la mar, que debía estar de excelente humor tras zamparse un submarino, concedió a Newton otra oportunidad en forma de serio “toque”. Con el Milwaukee ya fondeado a unas cuatro esloras de la primera línea de rompientes, y justamente cuando la lancha prestada por el Coast Guard estaba a punto de llegar a la playa con el cabo mensajero, una enorme ola levantó al crucero dejando al descubierto sus hélices, e incluso la quilla en buena parte de su eslora. Instantes después mensajero, lancha y lancheros eran indignamente arrojados a la playa en desordenado revoltijo. Cuentan las crónicas que los expertos locales rogaron encarecidamente a Newton que desistiera de su plan, pero a media tarde del día 12 todo estaba preparado, con los 6,5 mts de calado del Milwaukee fondeados en 12,5 de agua y a 500 de las rompientes. También cuentan que una gran multitud de mirones procedente de muchas millas a la redonda se fue concentrando en la playa para no perderse el desastre.

A las 1500 del sábado día 13 comenzó la maniobra y, apenas comenzada, mamá naturaleza ya había dejado al atribulado Newton en un limbo gris cubriendo la zona de espesa niebla. Algo después (es de suponer que tras levar), la proa del crucero comenzó a caer a babor arrastrada por la corriente y, justo entonces, intervino el espíritu de Murphy (que ya debía flotar sobre las aguas) haciendo que el Iroquois se disolviera en la niebla tras hacer trizas su propio remolque con la hélice en lugar de cumplir su parte del plan manteniendo la proa del Milwaukee contra la corriente. Bonita situación, un crucero de 9700 tons y 130 mts de eslora sufriendo una fuerte corriente de costado en medio de la niebla ¡con la popa sólidamente trincada a la playa y a 500 mts de las rompientes!. Antes que nadie comience a dar órdenes conviene considerar, aparte la inexistencia en 1917 de radar y VHF, un pequeño detalle que podemos olvidar hasta los profesionales: si algo trinca realmente la popa, el timón anexo puede ser tan inútil como un destornillador de plastilina, justamente por eso los remolcadores tienen el gancho a media eslora. Y si alguien quiere dar atrás para coger cancha no se olvide que, justo a popa, están la playa y el cable de remolque. ¡Y dónde está ese remolcador! ¡Y dónde estamos nosotros! ¿Y por qué ahora la mar viene de través? Y ya está.

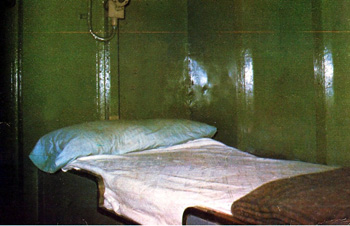

El “Milwaukee” con su dotación agrupada en cubierta poco después de la varada; obsérvese la rompiente y las dos lanchas de la izda., botadas desde tierra por el Coast Guard y con toda probabilidad ocupadas en ayudar a tender el andarivel (Foto Emma B.Freeman/U.S.Naval Historical Center)

Tras recorrer un arco de unos 60º trincada al extremo de un péndulo de 900 mts de cable, la popa del crucero golpeó el fondo a las 1542 y, al poco, la resaca había terminado el trabajo iniciado por la corriente; a las 1610 el Milwaukee estaba atravesado sobre la playa con 20º de escora. Consta que el “Iroquois” se pudo buscar la vida entre la niebla (seguramente navegando a ciegas con rumbo NW), y otro tanto debió hacer el “Cheyenne” tras picar remolque. En cambio, el grueso cable de acero que unía al Milwaukee con la playa lo arrastró directamente a la tumba. Como el crucero tenía dos ejes unidos a sendas máquinas alternativas, es posible que una ciaboga sobre estribor hubiera dado a su comandante los minutos extra necesarios para largar el remolque, pero pontificar sobre el tema es torear a toro pasado. Hay que decir en honor a Newton que, en las fotos tomadas inmediatamente tras la varada, el único escobén visible tiene el ancla fondeada.

Tercer acto: Salvar lo salvable

Cuenta la leyenda que, cuando la enorme resaca llevó en volandas al Milwaukee hasta una sonda de 4 mts y lo dejó tirado a apenas a 300 de la orilla, resonó por la playa un silencioso coro de “I told you so” de los expertos mirones. En un contexto más relajado, su desventurado comandante hubiera podido formular al menos una “cuarta ley de W.J. Newton sobre la atracción universal de los buques”, según la que “todo cable tendido para atraer un submarino hacia un crucero puede atraer igualmente un crucero hacia un submarino” o, alternativamente y en caso de ser de letras, identificar el drástico cambio de papeles entre remolcador y remolcado como una avanzadilla de la inminente “revolución del 17”. Pobre hombre, en realidad y bromas aparte más bien rondaría su cabeza un “pero... ¿cómo ha podido ocurrirme ésto?” si no un “pero... ¿qué es lo que me ha ocurrido?”.

Si algún lector tiene la misma duda le propondré lo que uno de mis ex-comandantes denominaría un “símil hidráulico”, y que mis colegas me perdonen: imaginemos a un buque como un carrito de supermercado a “plena carga” ya que, como los buques, los carritos de supermercado cargados se conducen mejor empujando lateralmente su parte trasera hasta que la delantera apunta en la dirección correcta. Continuemos imaginando que somos un moderno marido-carrista al que le ha tocado en suerte el clásico cascajo con la rueda delantera izquierda fosilizada (la corriente de costado): ahora, si queremos avanzar en línea recta con el carro cargado habremos de chafarnos la espalda haciendo extraños esfuerzos laterales (el timón), un destrozo muscular que yo conjuraría obligando a mi hija (el Iroquois) a tirar de la parte delantera derecha del carro en la dirección adecuada. Y en esto, se nos cuelga de la parte trasera izquierda un niño que quiere ayudarnos (el Cherokee), de la trasera una vaca que no se deja arrastrar (el submarino) y la niña se retira a la pata coja con el dedo meñique lesionado por el carro, que al punto comienza a derivar velozmente hacia la esposa del campeón local de lucha libre. El escándalo está asegurado, y dar “avante toda” solo servirá para que nos partan la cara con más entusiasmo.

Volviendo al caso que nos ocupa, tras recoger del suelo los pedazos de su cara Newton ordenó emitir por radio una petición de auxilio y, como el mes anterior, enseguida se presentó en la playa un equipo de salvamento armado de andarivel y cañón lanzacabos, pero esta vez con 438 potenciales clientes en lugar de los 25 hombres del pequeño H-3. La maniobra de evacuación empezó mal, sólo se consiguió colocar una guía a bordo tras varios intentos y los continuos movimientos del buque hacían difícil mantener tendido el andarivel con seguridad por lo que, como era de temer, el primer aeronauta resultó “catapulted into the surf”. Después que el segundo expedicionario sufriera “the same fate” se enmendó el anclaje del andarivel a un punto más elevado del crucero y, por lo que leo, simultáneamente comenzaron a disminuir los movimientos del buque, un cambio de coyuntura que debió aliviar la ansiedad del siguiente “voluntario” y facilitar el exitoso aterrizaje de los 435 que le seguían en la fila. No olvidemos que la varada había ocurrido en pleamar y que, según bajaba la marea, no solamente el casco estaría mejor asentado en la playa, sino que se trabajaría con un andarivel más corto. Cuando las circunstancias de la marea lo permitieron se finalizó la evacuación mediante barqueo y, ya en tierra, la dotación fue alojada inicialmente en la serrería Hammond, en el Club Sequoia y hasta en domicilios particulares, pues el vecindario se desvivió en hacer entrar en calor a los náufragos mediante hogueras, café, mantas... y generosas raciones de whisky que, según consta, terminaron por animar considerablemente la velada.

Evacuación del “Milwaukee” por andarivel; apréciese el tamaño de los troncos con que tenían que lidiar los madereros locales (Foto CA Ammen C.Farenholt/U.S.Naval Historical Center)

En buena lógica la marina podía haber enviado un acorazado para rescatar al crucero, pero sus mandamases ya debían estar algo escamados con Samoa Beach y al final terminaron enviando a los chatarreros, aunque también con gran estilo. La Mercer-Fraser Lumber Co. (la de los madereros radicales) recibió el encargo de tender un puente de madera desde la playa hasta la cubierta del Milwaukee y la Northwestern Pacific Railroad (la de las películas del Oeste) el de construir un ramal de ferrocarril sobre dicho puente. Y así nació Camp Milwaukee, durante los meses siguientes y a despecho de la condenada playa cientos de toneladas de artillería, munición, suministros y maquinaria de todo tipo abandonaron el crucero por vía férrea hasta quedar éste reducido a un cascarón vacío. En marzo de 1917 la Navy decomisionó por segunda vez al Milwaukee, en noviembre de 1918 un temporal le partió el espinazo y al año siguiente fue dado de baja como unidad naval. Sus restos fueron vendidos por 3.000 dólares en agosto de 1919 pero, durante el siguiente cuarto de siglo, permanecieron tirados en la playa y más o menos de una pieza hasta que, durante la siguiente guerra, la demanda de metal hizo rentable el desguace de la parte aún visible.

Desarme del “Milwaukee”; obsérvese el puente de madera para el ramal de ferrocarril (Foto Treasure Island Museum/San Francisco Call Bulletin)

Pero el puente de madera no fue el único encargo que la Mercer-Fraser recibió de la marina. En apenas un mes, tras un cuidadoso estudio y la cuidadosa colocación de unos rodillos bajo la quilla, los madereros se las arreglaron para extraer el submarino de la playa y llevárselo a rastras sobre las dunas hasta Humboldt Bay donde el 17 de Abril de 1917 ya estaba a flote y listo para dar avante, y todo por unos módicos 18.000 dólares. Con tipos así se comprende que la conquista del oeste fuera un juego de niños. El H-3 permaneció en servicio activo como buque insignia de la SubDiv7 y con base en Los Angeles hasta 1922, año en que se trasladó con el resto de su escuadrilla a Hampton Roads para ser decomisionado; en 1930 causó baja como unidad naval y al año siguiente fue desguazado. Su peculiar programa de extensión de servicio activo había salido por un total de 7.018.000 dólares: 7.000.000 en concepto del coste de un crucero protegido y 18.000 en concepto de gastos varios.

El H-3 “navegando” por la playa bajo el mando de los madereros (Foto Freeman Art Co/U.S.Naval Historical Center)

Para entonces ya hacía un año que también habían sido vendidos como chatarra los dos hermanos del Milwaukee, el St. Louis (C-20) y el Charleston (C-22), y tres que había sido dado de baja, en 1928, el tornadizo remolcador Iroquois. Es curioso comprobar que el monitor Cherokee, ya anacrónico en 1917, todavía figuraba en situación de actividad en un registro de 1936, pero aún lo es más descubrir que el último superviviente de esta historia haya resultado ser el propio Milwaukee, pues la voracidad de las arenas y la parsimonia de sus desguazadores han conseguido que, al día de hoy, el cadáver sin superestructuras del viejo crucero permanezca profundamente enterrado en Samoa Beach a la espera del Juicio Final. Aunque no he podido localizar referencias posteriores acerca del pobre Newton, confío y deseo sinceramente que la suerte le haya tratado el resto de sus días con más consideración que aquel nefasto 13 de enero.

Conclusiones: Salvar la cara

He comenzado este artículo con una historia apócrifa y finalizaré con otra, la de aquel militar golpista del siglo pasado que, tras ver fracasado su pronunciamiento y comparecer ante un consejo de guerra, fue requerido por el fiscal a confesar “qué apoyos esperaba conseguir para su intentona”. Su respuesta (“el suyo, de haber triunfado”) es un buen exponente de la importancia de la suerte. Resultaría divertido constatar cuantas veces una deficiente planificación, marinera o militar, habrán propiciado un improbable éxito en circunstancias desesperadas y el consiguiente reparto de premios. Puedo imaginarme perfectamente a un Newton que hubiera sacado el submarino de un tirón condecorado, ascendido y dando conferencias de maniobra en Annapolis. Su desprecio por la oceanografía no sería otra cosa que audacia, los expertos locales se verían reducidos a pusilánimes provincianos y cualquiera de nosotros que hubiera pedido otros dos remolcadores y quinientos metros adicionales de cable tildado de inseguro mediocre. Y en esto, alguien que es incapaz de mantener su propio remolque a salvo de su propia hélice hace estallar la burbuja originando que, un siglo más tarde, en lugar de dar nombre a una escuela de maniobra, Newton figure asociado a “an amateur approach to salvage”.

De esta aventura yo extraería dos conclusiones, una marinera y otra institucional. La marinera es obvia: si queremos seguir disfrutando de las ventajas de un timón que sirva para algo hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos firme a popa. Aunque el problema no resulte evidente en aguas abiertas y en una unidad naval sobrada de caballos, puede darse el caso de que un buque “menos gris” (o un escenario más confinado) nos hagan descubrir nuevos significados para la palabra impotencia. La otra conclusión es más subjetiva. Releyendo un artículo aparecido hace tres años en esta misma revista sobre la pérdida del crucero “Blas de Lezo” (tras comerse en 1932 un pedrusco no cartografiado), se puede observar que gran parte del relato está dominado por el estruendo de otro tipo de pedruscos cayendo sobre el tejado de la empresa.

Por contra, no he podido encontrar entre el material con el que he pergeñado esta historia un solo ataque contra la marina norteamericana más allá de la sana guasa para con alguno de sus componentes. De hecho, y pese a lo espectacular del doble desaguisado, ha sido por auténtica chiripa como me he enterado de un suceso que, tras algunas desinhibidas carcajadas, fue superado sin más. Tiemblo sólo de imaginar que salvamento tan notable hubiera tenido lugar en un país con tan poco sentido del humor como el nuestro. Hasta la marina más potente del mundo está compuesta de simples seres humanos pero mucho me temo que, transcurridos ochenta y tres años, los componentes de la nuestra aún podríamos escuchar la historia (en coplillas populares) al circular por las calles (disfrazados de lagarterana) camino de nuestro destino (una zodiac con tirachinas).

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES Este artículo está basado fundamentalmente en la obra de Kit y Carolyn Bonner “Great Naval Disasters - U.S. Naval Accidents in the 20th Century”, (MBI Publishing Co, Osceola WI 1998). Lo esencial del relato he podido contrastarlo en Internet sobre una recopilación de J. Christley del “U.S. Naval Submarine Force Information Book” y, también en Internet, en una transcripción del vol. 4 de la edición de 1969 del “Dictionary of American Naval Fighting Ships”.

Volviendo al papel, algunos datos proceden de la edición facsímil del Jane’s de 1919 (Studio Ed., London 1990), de “Les Flottes de Combat” (Societé de Editions, Paris 1936) y de la edición española de la obra de Guido Gallupini “Cruceros de Todo el Mundo”, (Espasa-Calpe, Madrid 1984). Los Bonner citan en su bibliografía una obra monográfica que no he podido consultar: “The Loss of the Navy Cruiser USS Milwaukee” (Hillman Raymond, Pride of the River 1994).