La ciudad isla de Tenochtitlan

La conquista de Tenochtitlán

Hace siglos, los aztecas fundaron su capital insular en un lugar impresionante conocido como el Valle de México. Hoy en día, el sitio no es ideal. La Ciudad de México se asienta sobre una falla geológica en el lecho inestable de un lago, rodeado de montañas y volcanes activos que atrapan el esmog. Sin embargo, 23 millones de personas (uno de cada cinco mexicanos) siguen viviendo en la ciudad. ¿Por qué? Viven allí porque se aferran a tradiciones de poder que se remontan a siglos atrás.

Orígenes

Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, se alzaba sobre el emplazamiento de la actual Ciudad de México. No son ciudades diferentes. Tenochtitlán es la base y la base cultural de la Ciudad de México. La historia de Tenochtitlán comienza a principios del siglo XIV, cuando una tribu conocida como los mexicas, un subgrupo chichimeca, llegó al Valle de México. Pero para su llegada, la mayor parte del Valle de México parecía estar ocupada. El norte estaba controlado por los otomíes, el oeste por los tepanecas, el este por los acolhuas y el sur por los xochimilcas, los colhuas y los chalcas. Sin embargo, los mexicas siguieron una visión que les dirigió su dios Huitzilopochtli, quien les indicó que se asentaran donde la poderosa águila se posaba sobre el nopal (tuna) devorando una serpiente. Los mexicas vieron esta visión en una pequeña isla ubicada en el centro del lago Tetzcoco. En 1325, construyeron su ciudad sobre esa isla y la llamaron Tenochtitlán (el lugar del nopal que crece en la roca). Una segunda ciudad llamada Tlatelolco fue construida aproximadamente al mismo tiempo, unos cientos de metros al norte, en una isla contigua por mexicas disidentes, los Tlatelolco, quienes se convertirían en grandes comerciantes.

A primera vista, las islas gemelas sobre las que se construyeron Tenochtitlán y Tlatelolco no parecían contar con los recursos necesarios para el crecimiento de un imperio. Las perspectivas agrícolas eran escasas y faltaban materiales de construcción. Además, Tenochtitlán y Tlatelolco estaban rodeadas de ciudades generalmente hostiles. Sin embargo, los mexicas eran muy apegados a las prácticas de sus ancestros cazadores-recolectores, por lo que pudieron aprovechar las ventajas de las islas. Si bien al principio no podían cultivar, la abundancia de vida acuática comestible, serpientes, peces y aves les permitió cazar, y otros productos como ranas, crustáceos, huevos de insectos y algas lacustres les permitieron cierto tipo de recolección. Al estar rodeados por vecinos hostiles, Tenochtitlán se especializó en la guerra. Se podía llegar fácilmente a los enemigos circundantes a través del lago, lo que permitía el transporte de grandes cantidades de soldados y materiales en canoa. Tlatelolco, por otro lado, aprovechó su proximidad con otros pueblos para desarrollar el comercio con los colhuas, chalcas, xochimilcas y mixquicas al sur, los acolhuas al este y los tepanecas al oeste. Los comerciantes de Tlatelolco alcanzaron tal éxito que su mercado se convirtió en el más grande de Mesoamérica. Por lo tanto, después de solo unas décadas, los mexicas de Tlatelolco y Tenochtitlán comenzaron a ejercer su influencia como comerciantes y saqueadores.

Inicialmente, los tenochcas eran vasallos de la poderosa ciudad de Azcapotzalco, pero finalmente se aliaron con Tetzcoco y Tlacopan para conquistarla en 1428. La Triple Alianza marcó el inicio del Imperio Azteca, ya que reunió a tres importantes tribus de las migraciones chichimecas: los mexicas de Tenochtitlán, los acolhuas de Tetzcoco y los tepanecas de Tlacopan.

Plano de la ciudad

A menudo se compara la ciudad isleña de Tenochtitlán con la Venecia europea, pero las tradiciones urbanas de los aztecas se basaban en conceptos mesoamericanos. Los pipiltin (nobles), macehualtin (plebeyos) y pochtecah (comerciantes) mexicas aprendieron sobre sus ancestros chichimecas nómadas y toltecas civilizados en las escuelas públicas. Aprendieron que los tenochcas y otros hablantes de náhuatl usaban el nombre altepetl (agua-montaña) para "ciudad", ya que una ciudad era una copia del entorno natural. Como creían que el paisaje estaba delimitado por los cuatro puntos cardinales, dividieron sus ciudades en cuatro barrios y erigieron una pirámide de dos templos en el centro de cada ciudad. Esta pirámide representaba el vientre de la Tierra gestante que se extendía hacia los cielos, y los dos templos representaban la creencia de que el universo estaba regido por una fuerza con un aspecto masculino y uno femenino. Por lo tanto, la dualidad y los cuatro puntos cardinales eran parte integral de las instituciones, el plano y la arquitectura de Tenochtitlán y, posteriormente, de la Ciudad de México. Gobierno

El altépetl (ciudad) de Tenochtitlán estaba gobernado por el tlatoani (el que habla) y la cihuacoatl (mujer-serpiente). Este liderazgo dual reflejaba la creencia azteca de que toda institución, desde las familias hasta las ciudades, debía estar representada por la fuerza masculina y femenina que gobernaba el universo. El tlatoani, al hablar en nombre de la ciudad y controlar las fuerzas militares, representaba al padre que trabajaba fuera de la ciudad cosechando, comerciando y combatiendo. La cihuacoatl gobernaba internamente la ciudad así como una madre dirigía las actividades del hogar. Con el tiempo, al igual que en Roma, el crecimiento del Imperio Azteca condujo a un cambio de gobierno, y el cargo de tlatoani adquirió un carácter similar al de un rey. El primero de estos reyes independientes fue Itzcóatl (1427-1444); fue elegido por un consejo de cuatro personas por su parentesco con el último tlatoani y su experiencia militar. Los líderes posteriores fueron elegidos por las mismas razones.

Tenochtitlán, como la mayoría de las ciudades aztecas, tenía cuatro campanes (barrios), y es posible que en algún momento el consejo que seleccionaba al tlatoani representara a cada uno de los barrios de la ciudad. Existe evidencia de ello en los huicholes y los coras, tribus chichimecas que nunca emigraron al sur, al Valle de México. Estas dos tribus, originarias de los actuales estados de Jalisco y Nayarit, continúan organizando sus pueblos y aldeas en cuatro barrios (A, B, C y D). Cada año, los ancianos de cada barrio eligen a dos personas de cada uno para gobernar durante un año. Siempre elegían en el mismo orden, así que si en 1900 los gobernantes provenían del barrio A, en 1901 los ancianos elegían a alguien del barrio B, y así sucesivamente. Además, el historiador James Lockhart descubrió registros españoles escritos después de la conquista que muestran evidencia de un sistema de rotación en las instituciones indígenas de Chalco y Tenochtitlán.

Identidades sociales

Los pueblos del mundo azteca se definían por su altépetl, por lo que los habitantes de Tenochtitlán se consideraban tenochcas. Sin embargo, existía una unidad organizativa más pequeña llamada calpulli (casa grande) que representaba un clan y un barrio. Generalmente, el calpulli estaba compuesto por un grupo de familias macehualtin (plebeyos) lideradas por pipiltin (nobles). Según las leyes promulgadas por Motecuhzoma II, cada calpulli debía tener una escuela (telpochcalli). El calpulli también servía como base para los escuadrones del ejército azteca, para el mantenimiento de pequeños templos dedicados al dios del calpulli y para otras necesidades de la vida cotidiana.

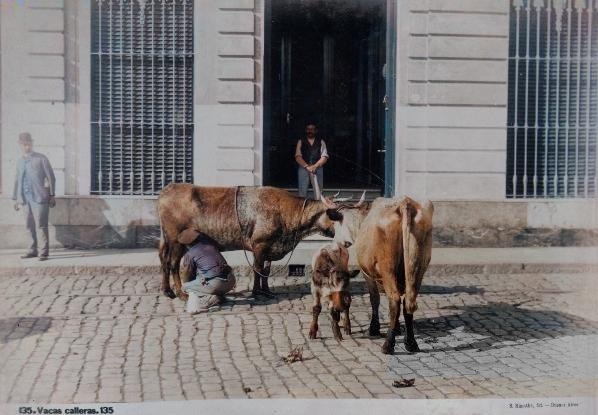

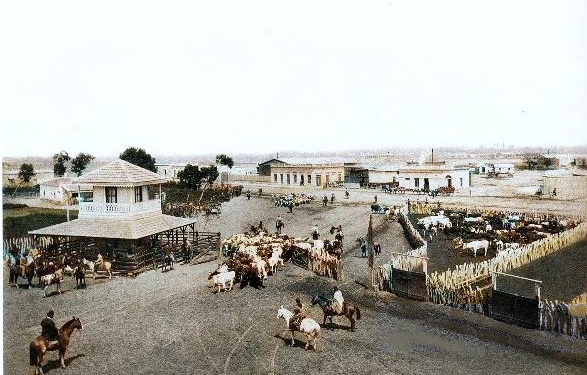

Convirtiéndose en un Centro de Comercio

En 1474, el gobernante tenochca Axayácatl tomó Tlatelolco. Este evento afectó a todos los altépetl y calpulli del Imperio Azteca, ya que la unión de estas dos ciudades convirtió a Tenochtitlán-Tlatelolco en el centro económico y político del Valle de México. Tlatelolco era una ciudad comercial cuyos pochtecah (comerciantes) habían creado con el tiempo el mercado más grande de Mesoamérica, en gran parte debido a tres características, identificadas por el historiador de la arquitectura Wolfgang Braunfels, comunes a ciudades costeras como Tlatelolco y Venecia: los barcos pueden atracar frente a las casas, los habitantes de la ciudad comercial tienen el impulso de adquirir posesiones o colonias, y la entrada a la ciudad se realiza por el centro. Tenochtitlán, por su parte, era la ciudad de los guerreros. El impulso de conquista provenía de esa ciudad. Cada gobernante azteca comenzaba su reinado con una campaña para traer prisioneros para sacrificarlos en el gran templo. La conquista de Axayatcatl condujo, por lo tanto, a la concentración del comercio y los tributos en Tenochtitlán-Tlatelolco. Esta ciudad, a todos los efectos, se convirtió en la capital del Imperio Azteca.

Tenochtitlán-Tlatelolco se asemejaba a una telaraña. Esta ciudad, situada en la parte occidental del lago de Tetzcoco, estaba conectada con el continente por cinco grandes calzadas que conducían a Tlacopan, Chapultepec, Tenayuca, Iztapalapa y Tepeyac. Tres de estas calzadas conducían al corazón de la ciudad y al Recinto Sagrado de Tenochtitlán. La ciudad estaba dividida en cuatro campanes, organizados en parcelas más pequeñas e iguales (calpulli), delimitadas por canales y calles. El recinto central de Tlatelolco, con su famoso mercado, se encontraba al norte, conectado a la calzada que conducía a Tlacopan. Muchas de las calles atravesadas por el agua también contaban con puentes fácilmente desmontables. Estas calzadas principales servían también como diques, fáciles de construir debido a la poca profundidad del lago. Sin embargo, en algunos lugares, las calzadas se rompían para dejar que el agua fluyera bajo puentes de madera, ya que era peligroso contener las corrientes del lago. Esta densa red de pasarelas, canales estrechos y calzadas también proporcionaba rutas para el tráfico peatonal y las canoas, necesarias ya que los aztecas carecían de vehículos con ruedas.

Arquitectura

La arquitectura de la ciudad estaba dominada por colores brillantes y formas triangulares. La arquitectura azteca consistía en áreas cuadradas abiertas y plataformas cuadrangulares elevadas que formaban cuadrados huecos dentro de formas geométricas regulares. Además, todos los edificios ceremoniales, plataformas y escalinatas estaban dispuestos simétricamente para proporcionar una jerarquía visual orientada a las creencias religiosas aztecas, basadas en las cuatro direcciones. Las pirámides y plazas se construían a lo largo de una línea que mostraba un eje dominante este-oeste. Su construcción también simbolizaba y reflejaba las creencias sagradas en los elementos de tierra, viento, fuego y agua. Por ejemplo, las pirámides de Ehécatl (el viento) solían ser circulares para permitir que el dios girara alrededor de su templo.

El Recinto Sagrado

El Recinto Sagrado era el centro ceremonial más importante en Tenochtitlan, y hoy muchas de sus ruinas yacen debajo del centro de la Ciudad de México. El Recinto Sagrado medía aproximadamente 182 metros (600 pies) de este a oeste y 160 metros (528 pies) de norte a sur. Dentro de su muralla había amplios espacios abiertos y pirámides con santuarios multicolores. La muralla tenía puertas al norte, sur y oeste que conducían a las grandes calzadas de Tacuba, Iztapalapa y Tepeyac. Además, había una puerta al este que conducía al muelle de Tetamazolco. El Templo Mayor era el edificio más alto, con dos santuarios en su cima: un santuario pintado de rojo a Huitzilopochtli y un santuario pintado de azul a Tláloc. Dominaba la mitad oriental del Recinto Sagrado y estaba colindante con un tzompantli (estante para cráneos). La pirámide redonda del templo de Quetzalcóatl se alzaba aproximadamente en el centro. La mitad occidental albergaba el calmecac (escuela para los nobles), el juego de pelota y el Templo del Sol. El Recinto Sagrado representaba la fusión de las creencias toltecas y chichimecas, parte integral de la religión azteca: dentro de las murallas, un sacerdote que entraba por la entrada occidental pasaba junto al tzompantli, el juego de pelota contiguo y la pirámide circular de Quetzalcóatl, todos de origen tolteca, en su camino hacia el Templo Mayor, con sus santuarios gemelos dedicados al dios solar chichimeca Huitzilopochtli y al dios de la lluvia pretolteca Tláloc. Estos edificios simbolizaban el pasado y el presente, la herencia tolteca y chichimeca de los aztecas.

El área justo fuera de las murallas del Recinto Sagrado albergaba edificios necesarios para el funcionamiento diario de la ciudad, como palacios, casas de dignatarios y el mercado. La casa del cihuacóatl y el zoológico real se alzaban a lo largo del muro oriental. El Palacio de Axayácatl bordeaba la muralla occidental, y la puerta sur conducía al palacio imperial de Motecuhzoma II (el sitio que ocupa el actual Palacio Nacional). Estos dos palacios albergaban al tlatoani, su esposa, su familia y muchos de los burócratas necesarios para el gobierno de la ciudad. La arqueología en otros sitios aztecas revela que las casas circundantes probablemente albergaban a los fabricantes de papel y tinta, quienes proporcionaban estas herramientas necesarias a los gobernantes. Esta plaza principal también albergaba uno de los mercados más grandes de Mesoamérica, solo superado por el de Tlatelolco. El mercado de Tenochtitlán era muy ordenado, pero también estaba lleno de gente.

Mercado de Tlatelolco

El centro de Tlatelolco era el centro económico de la ciudad unificada de Tenochtitlán y Tlatelolco, y constaba de dos mitades. La mitad occidental albergaba la pirámide principal de Tlatelolco, donde actualmente se encuentra la Plaza de las Tres Culturas. En el lado oriental se encontraba el mercado de Tlatelolco, el más grande del continente americano. Cortés reportó que hasta 60,000 personas intercambiaban bienes en este mercado. Su forma se asemejaba a un mercado al aire libre moderno (tianguis) en México o a un mercado de intercambio en Estados Unidos. La venta de mercancías se organizaba en áreas específicas y luego por filas. Los artículos abarcaban desde artículos de primera necesidad, como maíz y tomates, hasta artículos exóticos, como plumas y rollos de telas finas. Los jueces cercanos escuchaban quejas de fraude y robo y dictaban sentencias severas. Los aztecas no usaban monedas ni papel moneda. En su lugar, intercambiaban y usaban cacao (granos de cacao), mantos de algodón y plumas rellenas de oro como moneda.

Residencias

La mayoría de las casas aztecas en Tenochtitlán eran casas rectangulares construidas con paredes de adobe y techos de paja. Las casas sencillas podían tener un solo edificio con una puerta, pero las casas más grandes tenían varios edificios cuyas puertas se abrían alrededor de un patio central. El tamaño de la casa dependía de si vivían allí pipiltin o macehualtin. Una ciudad azteca importante para la evidencia sobre familias y condiciones de vida es Quauhchichinollan, ya que se han conservado documentos del censo de esta ciudad de la década de 1540. La versión en inglés del censo de Quauhchichinollan, de S. L. Cline, revela familias conjuntas y familias nucleares que vivían juntas, pero la familia conjunta era más común. Incluía a un padre, una madre, hijos y otros parientes. Las casas de los pipiltin a veces eran plataformas elevadas y estaban pintadas con colores vibrantes, pero estas viviendas seguían el mismo diseño básico de edificios dispuestos alrededor de un patio central.

Efectos de la Conquista

En 1521, el Imperio Azteca se derrumbó. Una alianza de españoles, principalmente tlaxcaltecas, conquistó la gran ciudad de Tenochtitlan-Tlatelolco. El líder Hernán Cortés construyó entonces una nueva ciudad sobre la capital azteca. Finalmente, esta nueva ciudad recibió el nombre de México. Algunos españoles podrían haberse preocupado por la pureza de su sangre, pero la mayoría de la población de la Ciudad de México pronto se mezcló. Los descendientes de los aztecas, conscientes de su doble herencia chichimeca-tolteca, con el tiempo aceptaron que su herencia se había convertido en indígena y española.

El sitio que encarna esta aceptación del mestizaje es México-Tenochtitlán. En la Ciudad de México, tres lugares de culto representan el concepto de la dualidad del mestizaje. En la esquina de las calles Guatemala y Argentina se alzan los restos del Templo Mayor de Tenochtitlán y sus santuarios dedicados a Tláloc y Huitzilopochtli. Al norte se encuentra la Plaza de las Tres Culturas, con su pirámide de Tlatelolco y una iglesia española en su cima. En el barrio del Tepeyac se encuentra la moderna basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Estos tres edificios demuestran que la creencia en la dualidad o el mestizaje se mantendrá mientras México exista. Sin embargo, la Ciudad de México debe ceder parte de su poder. La centralización del Imperio Azteca no terminó con la conquista española. Hoy en día, el comercio y los tributos (impuestos) siguen fluyendo de las provincias a la capital, pero no se recibe suficiente dinero a cambio, incluso mientras los mexicanos emigran hacia el norte, a Estados Unidos. Mientras la Ciudad de México conserve su gran poder centralizado, los mexicanos de otras ciudades seguirán migrando hacia el norte y, con el tiempo, desarrollarán un nuevo mestizaje basado en la herencia mexicana y estadounidense.